VIEILLISSEMENT

Article modifié le

Prise en charge médicosociale du vieillissement individuel

Trois modalités de vieillissement individuel

Le vieillissement, appréhendé à l'échelon des populations, se caractérise par une réduction des capacités fonctionnelles et par l'augmentation d'incidence des maladies liées à l'âge. Mais s'il se caractérise par des modifications biologiques inéluctables, il doit surtout être considéré comme associé à un risque accru d'émergence de certaines « affections liées à l'âge ». La probabilité d'être victime de ces maladies apparaît donc plus élevée à un âge donné, mais il ne s'agit que d'une possibilité plus forte et non d'une fatalité.

En revanche, à l'échelon individuel, et bien qu'il faille se garder de se restreindre à une approche trop schématique, trois modalités évolutives de vieillissement, sous-tendant différentes trajectoires de vie, sont communément admises (Rowe et Khan, 1987) :

– le vieillissement réussi, à haut niveau de fonction, ou robuste, se caractérisant par le maintien des capacités fonctionnelles ou leur atteinte très modérée ;

– le vieillissement usuel ou habituel, qui s'en distingue par la réduction des capacités ou de certaines d'entre elles, sans que l'on puisse attribuer cet amoindrissement des fonctions à une maladie de l'organe concerné ;

– le vieillissement avec morbidités, dont nous avons dit précédemment qu'il était trop souvent et à tort considéré comme la seule modalité de vieillissement. Ces morbidités, plus souvent chroniques, et dont l'âge ne représente qu'un facteur de risque, vont plus particulièrement concerner la sphère affective (dépression), cognitive (démence), locomotrice, sensorielle, cardio-vasculaire. Elles ont pour point commun d'être fréquemment associées à une dénutrition et d'exposer à un risque majoré de maladies aiguës, en particulier infectieuses ou traumatiques. Elles doivent de ce fait être considérées comme des déficiences, à l'origine d'incapacités fonctionnelles parfois majeures et de handicaps authentiques. Le terme de handicap est dès lors plus adapté pour caractériser ces états que celui de dépendance.

L'amoindrissement des capacités fonctionnelles caractérisant les deux premiers types de trajectoire (vieillissement réussi ou usuel) peut résulter des habitudes de vie ou de l'effet des maladies. Plusieurs études démontrent bien l'importance et l'influence négative de certains comportements tout au long de la vie sur le risque de survenue d'incapacités. D'autres études révèlent que la principale cause d'incapacité avant l'âge de quatre-vingt-cinq ans provient d'affections chroniques du système nerveux, de l'appareil locomoteur ou des organes des sens. Finalement l'âge en tant que tel, c'est-à-dire si l'on exclut le rôle des habitudes de vie et des maladies incapacitantes, n'apparaît plus que comme un facteur de fragilité, d'exposition accrue au risque.

Pour un vieillissement à haut niveau de fonction

Le principe selon lequel on vit de plus en plus vieux et en bonne santé ou qu'il faut privilégier le gain en années de vie en bonne santé s'est maintenant imposé. Pourtant, de nombreux efforts doivent encore être consentis pour convaincre chacun du bien-fondé des démarches de prévention, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier d'un vieillissement en santé.

L'inertie et les réticences rencontrées trouvent sans doute leur origine dans les difficultés à sensibiliser les plus jeunes ou les adultes à un processus pourtant continu, qu'ils considéreront comme leur propre vieillissement à l'aube de leur entrée dans l'incapacité ou la dépendance. D'autres appréhenderont ce phénomène dès que de premiers stigmates apparaîtront, dévoilant à la personne elle-même, un vieillissement devenu apparent au regard des autres... L'inertie souvent constatée dans l'anticipation du grand âge résulte surtout de stéréotypes socioculturels inadaptés, à partir desquels ont été construites nos représentations du vieillissement.

L'intérêt du concept de « vieillissement à haut niveau de fonction » consiste notamment à placer ce dernier comme le référentiel d'un vieillissement « normal » à l'échelon d'une population. Il convient néanmoins de considérer dans ce modèle que l'individu est son propre témoin, sa propre norme par rapport au maintien dans le temps de ses compétences et de ses aptitudes. Et donc que toute déviation, toute modification ou changement par rapport à cette norme a valeur d'alerte, de signal, face à l'émergence d'une déficience ou incapacité non encore visible.

La qualité de vie implique pour l'individu la capacité d'accomplir certains actes simples ou élaborés qui nécessitent le recrutement et la coordination de plusieurs fonctions. L'approche fonctionnelle est donc pertinente pour distinguer les différentes modalités d'avance en âge. Elle intègre surtout la notion de réversibilité ou de plasticité, rendant compte de la possibilité de changer de trajectoire sous l'effet d'actions adaptées. Il est également admis, depuis que certaines études ont suivi des cohortes d'individus, que la plupart des grandes fonctions vitales (cardiaque, rénale, etc.) voient leur efficience peu altérée par l'âge dans les conditions normales, à l'exclusion bien sûr des victimes d'agressions ou de maladies susceptibles de modifier le fonctionnement de l'organe.

Ce constat ressort d'enquêtes réalisées à partir des années 1990, qui ont évalué l'évolution des principales aptitudes fonctionnelles de groupes d'individus âgés de soixante-cinq ans ou plus (l'âge moyen était de soixante-quinze ans), considérés comme ayant le statut de « vieillissement normal » au moment de leur mise en observation. Les différentes évaluations réalisées sur des périodes plus ou moins longues ont permis d'identifier un profil de « non-modification des capacités fonctionnelles » dans des proportions variant de plus de 10 à plus de 30 p. 100 des individus en fonction des durées de suivi. À titre d'exemple, une de ces études (Mac Arthur) a suivi plus de 1 000 sujets âgés de soixante-dix à soixante-dix-neuf ans et a révélé qu'environ un tiers d'entre eux maintenaient leurs capacités physiques et cognitives. Une autre étude (Alemeda) a suivi pendant six ans près de 500 sujets âgés de soixante-cinq à quatre-vingt-quinze ans. Elle a montré qu'à l'issue de cette période, 26 p. 100 d'entre eux maintenaient leurs capacités, ce qui leur permettait d'effectuer, de façon indépendante, treize activités de la vie quotidienne et cinq activités physiques courantes.

Certains facteurs auxquels le vieillissement à haut niveau de fonction est associé orientent vers des actions de prévention potentielles. Ainsi, les individus qui bénéficient de ce statut affichent une pratique plus fréquente d'une activité physique telle que la marche. Ils se caractérisent par un investissement personnel dans des structures bénévoles, par de plus riches relations avec leur environnement, des liens étroits avec des enfants et par un support social plus développé. Ils se distinguent enfin par un nombre inférieur de facteurs de risque de maladies cardio-vasculaires, par un meilleur équilibre diététique, une moindre consommation d'alcool et de tabac et par une moindre propension à recourir aux services de santé.

D'autres facteurs associés à cette modalité de vieillissement sont liés au statut social et économique (plus haut niveau d'études, niveau socioculturel supérieur à la moyenne, revenus plus élevés) et sont donc plus difficilement corrigeables. Certains facteurs sont plus délicats à interpréter, car ils peuvent aussi bien être prédictifs de cette modalité de vieillissement, mais également en résulter. Il en est ainsi du maintien des capacités d'attention et de mémoire, de marche et d'équilibre, de la moindre fréquence d'affects dépressifs, d'une meilleure satisfaction de vie et d'une meilleure productivité.

Le concept de vieillissement réussi ne peut cependant pas être abordé en se limitant à ces seuls aspects fonctionnels et il convient de l'intégrer dans celui plus large de qualité de vie. Cette dernière implique à la fois la perception que l'individu a de sa santé, mais aussi sa satisfaction à l'égard des liens affectifs entretenus avec son entourage (familial, amical) et vis-à-vis de son rôle social. Le maintien des capacités fonctionnelles est donc sans nul doute une condition nécessaire mais non suffisante à l'atteinte des autres dimensions de la qualité de vie. Par conséquent, toute action de prévention visant à maintenir un niveau suffisant de capacités fonctionnelles doit être associée ou, mieux, intégrée au développement de relations familiales ou amicales (Fratiglioni, 2000). Elle doit en outre être reliée à l'objectif de maintenir ou redonner un rôle social et participatif à la personne vieillissante.

La fragilité

Le vieillissement réussi ne protège cependant pas de la fragilité qui peut être très schématiquement définie comme une désadaptation des systèmes homéostasiques. Elle aboutit à un déficit progressif des fonctions physiologiques et cellulaires, tout en limitant les capacités relationnelles et sociales de la personne âgée.

Médicalement, le concept de fragilité demeure encore assez mal défini. Mais il présuppose finalement que l'individu est capable de répondre de manière adaptée à un stress, c'est-à-dire en restaurant, dans des délais normaux, sa réserve fonctionnelle au niveau qui était le sien antérieurement. On conçoit dès lors que cet équilibre dépendra à la fois des ressources du sujet et de l'intensité de l'agression dont il est l'objet, et l'on comprend mieux l'importance du maintien de ces ressources à leur niveau le plus haut. Si, comme nous l'avons déjà évoqué, les conditions, les habitudes de vie et certaines affections ou déficiences ont un impact sur ce niveau fonctionnel et exposent donc à cette vulnérabilité, il est raisonnable d'admettre que l'âge intervient en tant que tel comme facteur de fragilisation à partir de quatre-vingt-cinq ans.

Un certain nombre d'arguments fondamentaux démontrent ainsi que l'avance en âge s'accompagne d'une désadaptation aux situations de stress. En outre, de nombreuses expériences sur les animaux montrent qu'en comparaison à des sujets jeunes, ceux qui sont âgés et soumis à un événement stressant présentent une moindre capacité à réguler leur stress. En cas de répétition de ces épreuves, les effets délétères des hormones du stress (cortisol) s'exercent sur l'organisme, en particulier sur les fonctions immunitaires, musculaires, cognitives et sur le capital osseux. L'entrée dans la fragilisation par le biais de tels événements n'épargne donc pas la personne très âgée jusque-là indemne de déficiences graves. Par ailleurs, le vieillissement altère les capacités des structures et des fonctions à s'adapter à la demande à des fins d'économie énergétique ou d'optimisation du rapport coût/bénéfice, ainsi que les capacités d'adaptation des systèmes enzymatiques aux besoins énergétiques.

L'apparition de la fragilité, et son évolution, sont très variables selon les individus. En l'absence d'une prise en charge préventive spécifique, elle conduit à la perte d'autonomie et/ou au renforcement de situations morbides complexes et de polypathologies. En effet, nous savons désormais que la prise en charge précoce des situations de fragilité réduit le risque de perte d'autonomie, le nombre d'hospitalisations, la consommation de médicaments, etc., au bout de compte limite les coûts de santé. En ce sens, le concept de fragilité justifie pleinement les actions de prévention.

Le vieillissement réussi à l'échelon individuel

L'ensemble des concepts développés ci-dessus sous-tendent le principe selon lequel il est possible de retarder la perte des réserves fonctionnelles et l'entrée dans la fragilité.

Deux stratégies peuvent être entrevues selon que l'on considère le rôle respectif des facteurs génétiques et de l'environnement sur les trajectoires de vie. Si l'impact des premiers est prépondérant, on conçoit aisément qu'ils constituent une limite à l'augmentation de la longévité. En revanche les actions de prévention orientées sur des facteurs de l'environnement possiblement modifiables s'avèrent particulièrement intéressantes et doivent être développées pour promouvoir un vieillissement en bonne santé.

L'ensemble de ces actions aura un impact d'autant plus élevé qu'elles seront précoces. À défaut d'être initiées dans les premières étapes de la vie, ces actions doivent être mises en œuvre dès que la personne atteint cinquante ans. Elles doivent idéalement conjuguer :

– la prévention des maladies cardio-vasculaires et des cancers, premières causes de mortalité primaire, par le contrôle de leurs facteurs de risque ;

– la prévention du déconditionnement physique et cognitif par la pratique maintenue régulière d'une activité physique et intellectuelle ;

– la prévention des déficiences sensorielles, auditives et visuelles ;

– une alimentation adaptée.

Ainsi, pour les sociétés confrontées au vieillissement démographique, un des défis à relever est sans doute celui de l'égalité d'accès au vieillissement réussi. Un tel objectif implique de réviser les représentations et la place de la personne âgée et d'intégrer dans les politiques mises en œuvre, la notion de « société pour tous les âges ». Pour cela, un certain nombre de mesures doivent être envisagées. Il est ainsi impératif de mieux reconnaître la contribution et le rôle des personnes âgées dans la société et de réunir les conditions nécessaires afin qu'elles puissent s'accomplir pleinement, en respectant leurs droits et leur dignité.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude JEANDEL : professeur des Universités

- Marc PASCAUD : docteur ès sciences, professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Média

Autres références

-

PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE ÂGÉE

- Écrit par Frédéric LIMOSIN

- 5 744 mots

L’allongement de l’espérance de vie, qui s’accompagne d’un accroissement du nombre de personnes souffrant de troubles mentaux, fait de la prise en charge des troubles psychopathologiques du sujet âgé un enjeu de santé publique majeur. En effet, les troubles psychiatriques au sein de...

-

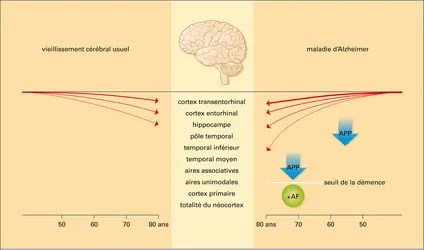

VIEILLISSEMENT COGNITIF

- Écrit par Patrick LEMAIRE

- 1 065 mots

La psychologie du vieillissement cognitif est cette partie de la psychologie qui cherche à comprendre comment évoluent nos capacités intellectuelles au fur et à mesure que nous avançons en âge. Les recherches essaient de caractériser le vieillissement dit « normal », mais aussi le vieillissement pathologique...

-

CROISSANCE, biologie

- Écrit par Encyclopædia Universalis , André MAYRAT , Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN

- 14 766 mots

- 7 médias

...tout entier, car les cellules permanentes, non remplacées, s'usent peu à peu par dégradation de leurs acides nucléiques ou accumulation de déchets ; leur vieillissement entraîne la sénilité de l'individu et augmente ses risques de mourir : les corrélations se dégradent et la résistance aux agressions diminue.... -

GÉRONTOLOGIE

- Écrit par Claude BALIER , François BOURLIÈRE , Martine DRUENNE-FERRY , Paul PAILLAT et Henri PÉQUIGNOT

- 9 305 mots

- 2 médias

La gérontologie est la science du vieillissement. Son objet est l'étude des modalités et des causes des modifications que l'âge imprime au fonctionnement des êtres vivants, sur tous les plans (biologique, psychologique et social) et à tous les niveaux de complexité (molécule, cellule, organe, organisme...

-

MÉMOIRE

- Écrit par Francis EUSTACHE

- 4 266 mots

- 1 média

...processus neurocognitifs qui sous-tendent ce fonctionnement de la mémoire, leur mise en place au cours du développement, leurs modifications au cours du vieillissement et leurs altérations dans différentes pathologies. L’imagerie cérébrale, avec des outils de plus en plus diversifiés, permet de préciser... -

METCHNIKOV ILIA ILITCH ou ÉLIE (1845-1916)

- Écrit par Jérôme PIERREL

- 1 091 mots

- 1 média

Au xxe siècle, Metchnikov, vieillissant, se consacre à l’étude duvieillissement. Dès 1901, il note que les microbes intestinaux, par leur métabolisme, peuvent contribuer à l’empoisonnement, chronique ou aigu, du sujet. Ce serait une cause du vieillissement, la phagocytose expliquant, elle,... - Afficher les 11 références

Voir aussi

- VEINES

- FIBROBLASTE

- NEUROLOGIE CLINIQUE

- RÉTINE

- DOPAMINE

- PHANÈRE

- SOMATOTROPE HORMONE (STH) ou HORMONE DE CROISSANCE ou GH (growth hormone)

- HÉRÉDITAIRES MALADIES ou MALADIES GÉNÉTIQUES

- HORMONOTHÉRAPIE

- APOPTOSE

- OSTÉOPOROSE

- GLAUCOME

- CHEVEUX

- CRISTALLIN, anatomie

- PRESBYTIE

- CULTURES CELLULAIRES

- VIEILLESSE

- OXYDATION

- UROGÉNITAL APPAREIL

- SURDITÉ

- PHYSIOLOGIE

- TÉLOMÉRASE

- MASSE GRASSE, physiologie

- IMC (indice de masse corporelle)

- SEXUELLES HORMONES

- DÉGÉNÉRATIVES MALADIES

- DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE (DMLA)

- NEUROPHYSIOLOGIE

- SÉNESCENCE MOLÉCULAIRE ou VIEILLISSEMENT MOLÉCULAIRE

- PRESBYACOUSIE

- LIPOFUSCHINE

- PROGÉRIE

- LONGÉVITÉ

- GÉRIATRIE

- STATUTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

- NEURONES DOPAMINERGIQUES

- STRESS

- DÉHYDROÉPIANDROSTÉRONE (DHEA)

- ACCOMMODATION, vision

- PEPTIDES

- GLUCOSE

- BESOINS NUTRITIONNELS ou BESOINS ALIMENTAIRES, physiologie

- DIVISION CELLULAIRE

- POLITIQUE SANITAIRE

- MODÈLE, biologie

- OPHTALMOLOGIE

- BIOÉNERGÉTIQUE

- MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE

- CATARACTE, pathologie

- ONGLE

- RESPIRATION

- ESPÉRANCE DE VIE

- NEUROMÉDIATEURS ou NEUROTRANSMETTEURS

- GLYCOSYLATION

- SUPEROXYDE DISMUTASE

- CARDIO-VASCULAIRES MALADIES

- MINÉRALISATION CELLULAIRE & TISSULAIRE

- NUTRITION HUMAINE

- PROGRAMME GÉNÉTIQUE

- TÉLOMÈRE, biologie

- DÉFENSE IMMUNITAIRE

- SQUELETTE HUMAIN

- PROTÉINES

- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE

- IGF (insulin-like growth factor)

- MORBIDITÉ

- ALIMENTATION, physiologie humaine

- FAMILLE SOCIOLOGIE DE LA

- VIEILLISSEMENT, démographie