VIETNAM

| Nom officiel | République socialiste du Viêt Nam |

| Chef de l'État | Luong Cuong - depuis le 21 octobre 2024 |

| Chef du gouvernement | Pham Minh Chinh - depuis le 5 avril 2021 |

| Capitale | Hanoï |

| Langue officielle | Vietnamien |

| Population |

100 352 192 habitants

(2023) |

| Superficie |

331 340 km²

|

Article modifié le

Littérature

Les fouilles archéologiques actuellement pratiquées par des chercheurs dans le delta du fleuve Rouge (Song Cáì) ont montré l'existence d'une culture vietnamienne préchinoise ayant déjà une certaine originalité, dans les cinq siècles précédant l'ère chrétienne. Pendant plus de dix siècles, de 111 avant J.-C. jusqu'en 939 après J.-C., le royaume de Âu-Lac, fondé par ces premiers Vietnamiens, est devenu une colonie chinoise. Ensuite, le Vietnam recouvre son indépendance en 1010. Il la perdra en 1884, année qui voit l'installation de la France en Indochine. L'influence chinoise décroît pour laisser la place à la culture française et occidentale qui apporte à la littérature vietnamienne un sang nouveau, jusqu'en 1954, année où le pays est divisé en deux États : la république démocratique du Vietnam, ou R.D.V.N. (dite Nord-Vietnam), et la république du Vietnam (dite Sud-Vietnam). Cette scission du pays en deux zones, totalement différentes du point de vue idéologique, influencera l'évolution de la littérature dans les deux camps.

Une histoire objective de la littérature vietnamienne devra donc nécessairement parler de ces deux facteurs (chinois et français) qui ont joué, chacun en son temps, un rôle capital dans son développement et son évolution. On distinguera la littérature la plus ancienne, orale, populaire, et la littérature écrite, de beaucoup la plus importante, et qui est la plus caractéristique de toutes les littératures extrême-orientales, n'ayant d'équivalent ni dans la littérature chinoise ni dans celle du Japon ou de la Corée.

La littérature orale

On relève au Vietnam l'existence d'une littérature populaire de transmission orale, qui peut être considérée comme une littérature purement vietnamienne, préchinoise. Elle ne cesse d'ailleurs de se développer malgré l'emprise économique et culturelle de la Chine durant les dix siècles de domination directe et les dix autres siècles d'indépendance nationale. Elle comporte trois grands chapitres : les proverbes et les dictons, les contes folkloriques et enfin les chansons populaires.

Les proverbes et les dictons

Comme l'a remarqué M. Durand, la littérature du Vietnam comporte plusieurs genres de dictons. Ce sont soit des dictons proprement dits (tungũ), soit des adages, ou ngân gnũ', soit encore des dictons particuliers à un métier ou à une région, les phu'o'ng ngôn. Ces dictons peuvent encore se présenter comme des aphorismes (cách ngôn) ou des préceptes (châm ngôn). Ils sont essentiellement l'œuvre du peuple et les auteurs ne sont jamais connus. Ils ont souvent leur origine dans la vie courante et peuvent être des observations pratiques transmises de siècle en siècle et protégées dans la masse. On distingue, parmi ces proverbes et dictons, plusieurs catégories, suivant la longueur des termes ainsi que la place des rimes. Comme la langue vietnamienne est monosyllabique et chantante – comportant six tons –, la plupart des dictons sont rimés pour être retenus plus facilement, et les gens du peuple, comme d'ailleurs les lettrés des classes aristocratiques et mandarinales, aiment émailler leur conversation courante de dictons qui sont reconnus par tout le monde comme des symboles de sagesse ou des règles de bonne conduite. Mais il existe aussi des dictons sans rimes, souvent sous la forme d'un parallélisme, ainsi : « Quand on est rassasié, on est doux comme des Bouddhas ; mais si on a faim, on se conduira comme des diables » ; cette recherche du parallélisme et du dualisme est très importante et très commune en littérature populaire comme en littérature savante, aussi bien en Chine qu'au Vietnam. On trouve aussi des proverbes sans rimes et sans parallélisme ; ce sont alors le plus souvent des phrases habilement rédigées.

Les contes folkloriques

Le domaine du folklore vietnamien est immense et les contes folkloriques sont très variés. Leurs origines sont d'ailleurs multiples, du fait que le Vietnam, bloc national, ne renferme pas moins de soixante nationalités. C'est pourquoi ils peuvent provenir, tout d'abord, des divers faits de l'histoire vietnamienne remontant à l'époque préhistorique et préchinoise, ou ils peuvent être la version vietnamienne de contes chinois recueillis par la suite dans des légendaires vietnamiens compilés dès le xive siècle, comme le Viêt –Diên U linh tp ou le Linh Nam chích quái. Ils peuvent aussi s'inspirer des jatakas de la littérature bouddhique, ou des contes cham décalqués. Il est à noter que tous les thèmes du folklore international s'y retrouvent, l'histoire de Cendrillon par exemple. L'étude du folklore vietnamien, si riche et encore si peu connu, outre le plaisir que procure sa lecture, peut enrichir le trésor commun du folklore de l'humanité. D'ailleurs le conte est un instrument très bien adapté à l'expression des idées et des sentiments, et il n'est pas soumis à des règles fixes, contrairement aux proverbes et aux chansons. Il existe même une certaine portion de contes osés, grivois, voire érotiques, qui font partie d'une tradition anticonformiste chère aux Vietnamiens de tout temps. Soumis pendant près de vingt siècles à l'influence contraignante du confucianisme chinois, le Vietnamien a su employer l'arme des faibles pour se moquer du joug de l'impérialisme chinois ou de la monarchie absolue des rois vietnamiens. Grâce à ces contes grivois et satiriques, le peuple vietnamien semble vouloir étaler en plein jour ses désirs, ses aspirations à plus de liberté, et dans ces contes fourmillent des critiques mordantes contre le roi, des attaques caustiques contre les mandarins prévaricateurs, les lettrés serviles et les médecins charlatans...

Les chansons populaires

S'il est vrai que, comme l'a dit Chateaubriand, « les hommes chantent d'abord, ils écrivent ensuite », cette assertion peut être confirmée au Vietnam, où, de tout temps, l'homme du peuple aime la chanson, qui paraît être la marque la plus ancienne et la plus manifeste du génie littéraire. Dans le Vietnam des anciens temps où la liberté d'écrire n'existait pas, le chant a donc tenu une place prépondérante, car il est la seule arme laissée aux faibles contre un pouvoir despotique. Les chansons vietnamiennes paraissent se rattacher au genre des cantilènes, courtes, vives et rapides, composées de manière à se fixer aisément dans la mémoire des plus simples, et pouvoir par là se répandre dans le peuple (G. Cordier). Ces chansons sont très nombreuses : les berceuses, les chansons pour enfants, celles des corps de métiers, les chansons morales, instructives, sociales, et surtout les chansons d'amour qui occupent une place prépondérante. À cette catégorie se rattachent les Hát Trông Quân (avec accompagnement du tambour) et les Hát Nói (interprétées par des chanteuses et accompagnées de claquettes), spécifiques au Vietnam. Avant l'installation française, la corporation des chanteuses était très importante. Douées pour chanter, déclamer des vers, improviser quelquefois, et dotées d'une certaine facilité de repartie, celles-ci se produisaient lors de certaines fêtes religieuses et surtout après des repas de cérémonie, dans des dîners où elles jouaient le rôle d'« hôtesses ». Leur répertoire est formé de chants de langue populaire composées en vers hexamétriques et octamétriques (Luc Bát), ou encore de petites poésies sur des rythmes divers et pouvant s'appliquer aux différentes circonstances. Les auteurs de ces chants sont souvent inconnus, ou bien ce sont des poètes et des lettrés versés à la fois dans la littérature chinoise et la littérature vietnamienne.

La littérature écrite

Littérature chinoise

La littérature écrite occupe une place prépondérante dans l'histoire de la littérature vietnamienne. Il semble que les Vietnamiens d'avant l'ère chrétienne aient utilisé un système d'écriture propre, que l'écriture chinoise importée par les colons et les militaires chinois dès le ier siècle avant J.-C. aurait supplanté. Au cours des dix siècles de domination chinoise, le Vietnam est devenu un pays plus structuré du point de vue politique. Les systèmes religieux et philosophiques chinois (confucianisme, taoïsme, bouddhisme chinois, par exemple) ont modifié le comportement des Vietnamiens ainsi que leur esprit. L'enseignement se fait en chinois, et il se constitue une classe de lettrés vietnamiens dirigeants qui connaissent bien la littérature et la philosophie chinoises. Cet enseignement se répand dans tout le pays et les Vietnamiens comprennent parfaitement le chinois tout en le lisant à leur manière. Cette prononciation à la vietnamienne des caractères chinois est peut-être la prononciation chinoise apprise à l'époque des Han ou des Tang et qui s'est conservée et modifiée par la suite sous les dynasties vietnamiennes indépendantes. Les Vietnamiens se sont transmis cette ancienne prononciation chinoise qui a ensuite évolué selon les tendances propres à la phonation vietnamienne, tandis qu'en Chine la prononciation chinoise se transformait aussi selon d'autres lois propres à la linguistique chinoise. M. Durand a justement rappelé ce phénomène comparable, « toute proportion gardée, à celui du français canadien ». L'instruction en chinois eut donc des conséquences incalculables sur l'évolution de la civilisation et de la littérature vietnamiennes. Les rois vietnamiens organisaient des concours triennaux pour recruter les fonctionnaires et les mandarins. Les programmes d'études étaient, à peu de choses près, les mêmes qu'en Chine.

Toute la littérature vietnamienne, depuis ses débuts jusqu'à la fin du xixe siècle, porte fortement l'empreinte chinoise, et la plupart des manuscrits ou des livres xylographiés (selon certains documents, un moine bouddhiste vietnamien, du nom de Tín Hoc, mort en 1190, avait un père imprimeur), c'est-à-dire toute la littérature savante du Vietnam, sont écrits en chinois. Le chinois a presque le même rôle que le latin dans l'Europe médiévale. Le bouddhisme, qui a été introduit au Vietnam dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, connaît sous la dynastie des Lý (1010-1214) et des Trân (1225-1400) un très grand essor. Les bonzes bouddhistes, étrangers et vietnamiens, sont vénérés par les rois et la classe intellectuelle. La philosophie bouddhiste mélangée au taoïsme chinois donna naissance au Vietnam à une nouvelle éthique et à un nouveau mode de pensée fondé sur la douceur et sur la croyance que les actes vertueux contribuent au salut éternel ou, du moins, à l'amélioration des vies ultérieures. Les rois des deux dynasties Lý et Trân aimaient se retirer dans une pagode pour finir leur vie dans la méditation. En même temps, ils avaient aussi le désir d'améliorer la qualité de la vie du peuple. Cette synthèse du taoïsme chinois avec le bouddhisme sino-hindou s'est concrétisée au Vietnam sous la forme d'une entente parfaite entre le peuple et les autorités royales, et aussi par la formidable éclosion d'une littérature religieuse et philosophique qu'on ne retrouve plus après le xve siècle. Les moines bouddhistes, qui sont d'ailleurs les plus cultivés du xie au xive siècle, ont laissé de nombreuses poésies (écrites en chinois) sur les principaux thèmes de la pensée bouddhique : non-permanence du monde terrestre, vanité de la vie humaine, mérite des actes vertueux, joie dans la solitude, et ainsi de suite. De nombreux documents de cette période n'ont pas encore été retrouvés, mais à travers les appréciations de l'encyclopédiste Lê Qúý –Dôn, dans son livreKiên văn tiê'u luc (Petit Recueil de choses apprises), on peut considérer cette période comme l'une des plus fécondes de la littérature écrite en chinois. Celle-ci, d'ailleurs, se développa de plus en plus au long des siècles, et l'on constate au cours des xve, xviie et xviiie siècles une floraison d'œuvres en chinois qui concernent toutes les branches de la littérature, autant la poésie que les annales officielles, la médecine. Même dans le cas du théâtre vietnamien dont il sera question au chapitre de la littérature nôm, l'influence chinoise est très nette, et les auteurs vietnamiens ont composé des œuvres théâtrales dans lesquelles la langue populaire se mélange intimement avec la langue chinoise, prononcée toujours à la vietnamienne, c'est-à-dire incompréhensible aux Chinois.

Certaines œuvres chinoises des écrivains vietnamiens ont été reconnues comme ayant une très grande valeur par les Chinois eux-mêmes : ainsi le livre sur l'histoire et la géographie du Vietnam An Nam Chí Lu'o'c de Lê Tă′c, au xive siècle, et le recueil de contes et récits concernant le Vietnam du xiiie siècle et rédigé par Lê Trù'ng, le Nam Ông Mông Luc.

Cependant, malgré la forte pression chinoise, les anciennes croyances et superstitions du peuple vietnamien n'ont jamais été détruites ou supplantées. Au contraire, une bonne partie de la littérature vietnamienne est consacrée aux histoires des génies, des « puissances invisibles du pays de Viêt » ; habilement exploitées par les historiens et les ethnologues actuels.

Une autre influence heureuse du chinois sur la culture du Vietnam fut la création de la littérature nôm.

Littérature nôm

En dehors des textes purement chinois de la littérature vietnamienne, il existe des œuvres en langue nationale, rédigées en nôm. Ce mot, purement vietnamien, veut dire : « populaire », « démotique », « vulgaire ». La littérature nôm est donc une littérature transcrite à l'aide de caractères chinois. Les caractères nôm sont formés à l'aide de caractères chinois, soit utilisés seuls mais prononcés d'une façon particulière et présentant un sens différent, soit en combinés (généralement deux caractères accolés). Dans ces combinaisons, l'un donne le son (M. Durand l'appelle le « phonétique »), l'autre le sens (le « sémantique »). Selon l'écrivain Lê Du', l'emploi des caractères nôm pourrait remonter jusqu'au iie siècle après J.-C., sous l'administration chinoise de Si Nhiêp qui a vulgarisé l'enseignement des classiques chinois. Les caractères nôm, qui représentent les sons purement vietnamiens de la langue populaire, permettent souvent de préciser le sens des mots qui, sans l'apport de l'élément sémantique, resteraient imprécis. En outre, il faut souligner qu'un texte nôm présente, dans de nombreux cas, une part de mots purement chinois mêlés aux mots nôm proprement dits. Si bien que, pour comprendre un texte nôm, il faut avoir une parfaite connaissance de la langue vietnamienne parlée et de la prononciation vietnamienne des caractères chinois ainsi que de la littérature chinoise ancienne.

L'étude du nôm présente, en plus de l'intérêt littéraire et philologique, un intérêt linguistique qui touche à la sémantique vietnamienne et à la phonétique comparée des langues du Sud-Est asiatique par rapport à la langue chinoise. La littérature écrite en nôm, dont on commence à retrouver certains documents remontant au xiie siècle, est essentiellement composée d'œuvres poétiques, de romans en vers longs. Ces vers se présentent sous la forme de vers à six pieds alternant et rimant avec des octosyllabes, la langue vietnamienne étant une langue monosyllabique comportant six tons. On peut citer comme exemple le roman en vers le plus long de la littérature vietnamienne, le Kim Vân Kiêu, comprenant 3 254 vers hexamétriques et octométriques. Il existe sept à huit traductions françaises de ce roman, sans compter les traductions en langues allemande, anglaise, russe et chinoise. Grâce à la littérature écrite en nôm, on possède d'importantes œuvres poétiques laissées par de grands poètes et littérateurs. Du xiie au xive siècle, cette littérature fournit des thèmes littéraires qui persistent encore jusque dans la littérature actuelle, tels que l'héroïsme des Vietnamiens dans leur lutte contre les envahisseurs mongols au xiiie siècle, le courage indomptable du grand général Trân Hu'ng –Dao, l'indéfinissable mélancolie des Cham devant la destruction de leur pays, la sympathie des Vietnamiens devant les malheurs de leurs ennemis vaincus. Les œuvres poétiques les plus connues datent du xve siècle ; c'est le cas, par exemple, du Recueil de poésies en langue nationale de Nguyen Trãi, intitulé Quôc âm thi tâp. Nguyen Trãi (1380-1442) est l'une des figures les plus connues et les plus aimées du peuple vietnamien. Grand homme d'État, fameux stratège et poète, il a aidé le roi fondateur de la dynastie des Lê (1482-1789) à reconquérir l'indépendance du Vietnam occupé par les Chinois des Ming de 1400 à 1428. Grâce à ce recueil de poésies, on est au courant de l'état de la langue vietnamienne dans cette première moitié du xve siècle et des thèmes d'inspiration du poète (amour de la nature, de la frugalité, joie de se retrouver parmi le peuple, culte des vertus de l'honnête homme confucéen, dédain des honneurs). Ce xve siècle a produit également, sous le règne de Lê Thánh Tông (qui dura de 1460 à 1497), le Hông –Dú'c Quôc âm thi tâp (Recueil de poésies de l'ère de Hông –Dú'c), un des ensembles les plus anciens de la poésie vietnamienne transcrite en nôm. Il est l'œuvre commune de ce grand roi et d'un cénacle de lettrés éminents qui échangeaient des poésies composées et développées à partir d'un thème donné. Ce recueil, qui comprend plus de trois cents poésies, offre réunis la plupart des sujets favoris des poètes vietnamiens jusqu'à la fin du xixe siècle : les saisons, la lune, les fleurs, la nature, les pagodes et les temples célèbres, la paix, la haute conception des devoirs du souverain et des mandarins. Telle qu'elle apparaît dans ces poésies du xve siècle, la langue vietnamienne est encore très lourde, gauche, gênée dans l'expression et nettement marquée par l'influence chinoise. Il n'empêche que ces deux recueils ont le grand mérite de montrer les premiers pas de la poésie purement vietnamienne et de constituer un document de première main sur la vie de cour, sous le règne d'un roi amateur de belles-lettres, et poète lui-même.

Durant les xviie, xviiie et xixe siècles, la littérature nôm fait d'énormes progrès et le peuple vietnamien lui-même y a puissamment contribué. En effet, la lutte entre les différentes factions politiques obligea leurs dirigeants à tenter de s'assurer l'appui du peuple qui, lui, ne comprenait pas toujours la littérature savante écrite en chinois. Pour atteindre les gens du royaume, les autorités devaient employer l'écriture nôm représentant la langue nationale, la langue du peuple. Piqués au jeu, les lettrés et les poètes, en dehors de leurs écrits administratifs, trouvèrent plaisir à composer en nôm des pièces littéraires en vers ou en prose, qui étaient goûtées par la masse de leurs compatriotes. C'est ainsi que, peu à peu, la langue vietnamienne est devenue un instrument de composition artistique de plus en plus apte à exprimer toutes les nuances du sentiment et de la pensée. Les œuvres de valeur en nôm sont nombreuses au cours de ces trois siècles et se divisent soit en des poèmes longs et sentimentaux, soit en des romans en vers. Le goût populaire a retenu une dizaine de ces romans en vers longs dont les images poétiques et surtout la musique variée du vers vietnamien (en six-huit, ou en sept-sept-six-huit) ont le don d'émouvoir intensément l'auditeur. Parmi les ouvrages les plus célèbres, le Chinh phu ngâm (Complainte de l'épouse du guerrier) de la poétesse – Doàn Thi –Diê'm, le Cung Oán ngâm khúc (Complaintes d'une femme du harem) de Nguyn Gia Thiêu, le Hoa Tiên (La Lettre fleurie) de Nguyn Huy Tu', sans oublier le fameux Kim Vân Kiêu, de réputation internationale. Dans la période de transition entre le xviiie et le xixe siècle, on trouve les deux poétesses principales de la littérature populaire : Hô Xuân Hu'o'ng, la plus appréciée par « la vérité humaine de ses confessions, et un côté espiègle et même licencieux de nombre de ses poésies » (M. Durand), et la femme d'un préfet de la région de Thanh-quan, Nguyn Thi Hinh, dont les poèmes, de facture très élégante, ont fait les délices d'un grand nombre de lettrés et d'amoureux de la poésie populaire.

Le théâtre vietnamien occupe aussi une belle place dans la littérature nôm. La scène vietnamienne comprend deux variétés de théâtre. D'abord, le théâtre classique, nommé Hát tuông, qui aurait débuté en 1182 par la représentation de personnages réels de la cour royale ; il a pour thèmes des faits historiques de la Chine antique et du Vietnam. Ce genre de théâtre obéit à des règles conventionnelles qui régissent le jeu et les gestes des acteurs. Son répertoire comprend aussi des pièces d'une inspiration populaire certaine.

Mais c'est surtout le Hát chèo, ou théâtre populaire, qui est le plus ancien et le plus aimé de la masse. Il a comme origine des pastiches accompagnés de chants et de danses folkloriques. Il s'inspirait de la vie courante et servait d'arme à des auteurs, souvent inconnus, pour critiquer et même attaquer la royauté ou les exactions des mandarins. Bien qu'il soit nommé « populaire », ce théâtre est un mélange de parler populaire et de littérature savante, souvent émaillée d'allusions littéraires provenant des folklores chinois et vietnamien. On possède actuellement nombre de pièces du théâtre populaire et du théâtre classique transcrites en nôm. Malgré les péripéties de l'histoire, le théâtre populaire a conservé une vitalité incroyable. On peut le considérer aussi comme l'une des manifestations du courant anticonformiste et antigouvernemental cher à l'âme vietnamienne.

La littérature nôm présente cependant un inconvénient. Pour lire ou écrire le nôm, il faut connaître les caractères chinois ; de plus, la représentation des sons vietnamiens par l'écriture nôm varie suivant les régions, et il n'y avait pas une véritable codification officielle de caractères nôm. Ce handicap ne facilite pas la diffusion des œuvres littéraires. Comme l'influence chinoise décrut au Vietnam dès la fin du xixe siècle avec les débuts de la colonisation française, la littérature nôm devait forcément disparaître avec le déclin de cette influence. Heureusement, l'établissement de la France au Vietnam a donné un nouvel essor à la littérature vietnamienne, en remplaçant l'écriture nôm par l'écriture latine. La langue vietnamienne s'adapte bien à la transcription latine, en tout cas beaucoup mieux que la langue chinoise et même que la langue japonaise.

La littérature en « quôc ngũ' »

Les origines de la transcription de la langue vietnamienne par l'alphabet romain, la « romanisation », sont liées à l'histoire des missions catholiques dans le Sud-Est asiatique. Pour prêcher, les missionnaires qui étaient de nationalités diverses avaient noté les sons qu'ils entendaient à l'aide de l'alphabet romain, et ce sont les quatre langues d'origine de ces missionnaires (portugais, italiens, espagnols et français) qui avaient influencé le choix des transcriptions. Les prêtres catholiques avaient traduit tout d'abord le catéchisme et les vies des saints en s'aidant de la transcription en alphabet romain. Cette transcription en quôc ngũ' n'est pour ainsi dire pas sortie des milieux catholiques du xviie siècle à la fin du xixe siècle. Le père Alexandre de Rhodes, jésuite français, est considéré comme le diffuseur de ce système romanisé, qui a servi à rédiger des ouvrages encore parfaitement lisibles aujourd'hui. À la fin du xixe siècle, le gouvernement colonial français, pour détruire l'influence chinoise et asseoir la suprématie de la civilisation occidentale, adopta l'écriture quôc ngũ' pour tous les textes officiels et administratifs imprimés en vietnamien. De leur côté, les Vietnamiens, trouvant cette transcription fort pratique et utile, l'ont tout de suite reprise. Cette dernière ayant été unifiée et étant partout la même du nord au sud, la traduction des œuvres culturelles françaises et occidentales en vietnamien et leur diffusion ont été grandement facilitées. Grâce à l'écriture romaine, un enfant vietnamien peut apprendre à lire sa langue dans l'espace de un à deux mois. L'emploi de cette transcription a beaucoup aidé à la propagande des idéologies occidentales. Ainsi, l'influence française a été prépondérante au Vietnam, dès la fin du xixe siècle, et jusqu'aux environs de 1954. Elle a fait l'effet d'un sérum de jeunesse sur un corps frappé de sénilité. Grâce à l'écriture latine, on observe une renaissance de la littérature vietnamienne sous tous ses aspects, sans compter qu'elle a donné naissance au journalisme vietnamien et au nouveau théâtre parlé.

Sous la monarchie, il n'y avait pas de journaux. Leur apparition fut donc considérée par les Vietnamiens comme un heureux événement, bien que ces feuilles, imprimées tout au début de la colonisation, ne comportent que des nouvelles administratives. En 1865 parut à Saigon le premier journal vietnamien. Mais c'est à partir de la Première Guerre mondiale que le journalisme vietnamien connaît un prodigieux essor : parmi les revues et les publications les plus répandues, on peut citer le –Dông Du'o'ng tap chi, le Nam Phong, le Phong Hoá, le Ngày Nay. Bien qu'il existât un régime de censure, l'éventail des journaux était assez large, et tous portaient la marque de l'influence journalistique française. Tru'o'ng Vinh Ký, Nguyen Văn Vinh, Pham Qūynh figurent parmi les journalistes les plus appréciés d'avant 1940. Mais c'est dans le domaine du roman et de la poésie que l'influence française s'est révélée la plus forte et la plus heureuse. Autrefois, le roman vietnamien se composait de longs poèmes d'influence chinoise et à tendance moraliste (fidélité au roi, au mari, respect du maître, patriotisme, amour de la vertu, et ainsi de suite). Sous l'influence des littérateurs français dont les œuvres ont été traduites en vietnamien, comme Balzac, Alexandre Dumas, Victor Hugo, le roman vietnamien a changé de visage. Aussi le public vietnamien accueillit-il avec enthousiasme les deux premiers romans vietnamiens conçus et écrits par deux jeunes auteurs, Hoàng Ngoc Phách et Nguyen Trong Thuât, en 1925. L'influence de La Dame aux camélias est très nette dans le roman Tô Tâm.

L'année 1935 peut être considérée comme une année faste pour la culture française au Vietnam. Le conservatisme confucéen a reculé, et les jeunes Vietnamiens réclament l'abolition du féodalisme mandarinal, l'adoption de l'idéologie républicaine et démocratique, la liberté de la pensée et de la presse. Un groupe littéraire, le Tu' Lu'c Vǎn –Doàn, porte-drapeau de cette nouvelle couche sociale, a su promouvoir un style original, clair et concis, débarrassé de termes chinois sophistiqués et d'allusions littéraires compliquées. Cette fameuse équipe insuffla un courant nouveau et puissant dans tous les domaines de la vie vietnamienne. Un des poètes du groupe, Th&êacute ; Lũ', a été le créateur du mouvement Tho' Mó'i (Nouvelle Poésie). Son recueil de poèmes reçut un accueil des plus chaleureux. Cette poésie se remarque par l'emploi d'une langue claire et populaire, d'une métrique plus variée et plus libre, laissant au poète une totale liberté de s'épancher. L'influence des poètes français comme Verlaine, Rimbaud est très nette. Dans le domaine du théâtre, des auteurs comme Huyên –Dă′c, Doàn Phú Tú' représentaient une tendance qui voulait se libérer des entraves du passé pour imiter le théâtre français, plus naturel et plus vivant.

Peu à peu, la littérature vietnamienne a cherché à s'affranchir des canons du réalisme socialiste et à conquérir une marge de liberté, ce dont témoigne par exemple un mouvement comme « Ouvrir la bouche ». L'importance des revues, avec un goût certain pour le genre de la nouvelle, le rôle joué par Internet, qui contribue à l'effacement de la distinction entre les écrivains du Vietnam et ceux de la diaspora, sont autant de témoignages d'une vitalité reconquise.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DEVILLERS : docteur ès lettres (histoire), historien, professeur (relations internationales)

- Pierre-Bernard LAFONT : directeur d'études à l'École pratique des hautes études

- NGUYÊN TRÂN HUÂN : docteur de troisième cycle, chargé de conférences à l'université de Paris-Sorbonne

- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Matthieu SALOMON : chercheur indépendant

- Stéphanie SOUHAITÉ : diplômée de l'École du Louvre, diplôme unilingue de langue et civilisation orientale de chinois à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Christian TAILLARD : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

VIETNAM, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ANG DUONG (1796-1860) roi du Cambodge (1845-1860)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 291 mots

Dernier roi du Cambodge avant le protectorat français (accession au trône en 1841, investiture officielle en 1848), né en 1796, mort le 19 octobre 1860 à Oudong (Cambodge).

Ang Duong est le frère cadet d'Ang Chan II, qui règne sous l'autorité conjointe du Siam (la Thaïlande) et du ...

-

ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC

- 205 mots

- 1 média

-

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL

- 34 880 mots

- 8 médias

...effet, les terrains cristallins, consolidés avant le Précambrien, n'occupent ici qu'une place peu importante : il s'agit du massif du Ngoc Anh (sud du Vietnam), formé de gneiss et granites précambriens portés d'ailleurs à haute altitude. La plus grande partie de la région correspond à des terrains primaires... -

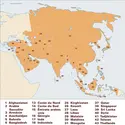

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Difficile alors de fixer les limites des villes et de déterminer la population urbaine. Selon les données des Nations unies,Ho Chi-Minh ville dépassait les 5,7 millions d'habitants en 2010, Bangkok 9,7 millions et Manille 11,5 millions, si l'on étend les limites des villes aux agglomérations qui... - Afficher les 70 références

Voir aussi

- GUERRE CHIMIQUE

- PARTIS COMMUNISTES

- AGRAIRES RÉFORMES

- GRÈS, poterie dure

- IRRIGATION

- SUMATRALITHES

- QUYNH VAN SITE PRÉHISTORIQUE DE

- DA BUT SITE PRÉHISTORIQUE DE

- BOUDDHIQUE ART

- INHUMATION

- MINORITÉS

- CHINOISE LITTÉRATURE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- NGUOMIEN, industrie paléolithique

- DONG NAI CULTURE DE

- AGRAIRES STRUCTURES

- ASIE DU SUD-EST

- MEO

- GALETS, industrie lithique

- THÉÂTRE POPULAIRE

- AMÉNAGEMENT FLUVIAL

- PARTITION POLITIQUE

- VIÊT-MINH

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- DIÊN BIÊN PHU (1954)

- COCHINCHINE

- DÔNG SON CIVILISATION DE

- CHAM ou CAM PEUPLE

- FNL (Front national de libération du Vietnam du Sud)

- TONKIN

- TRÂN DUC LUONG (1937- )

- PHAN VAN KHAI (1933-2018)

- DO MUOI (1917- )

- LÊ DUC ANH (1920-2019)

- ANNAM

- INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS (IDE)

- DIGUES

- NONG DUC MANH (1940- )

- MOBILIER FUNÉRAIRE

- KIM VAN KIEŪ, anonyme vietnamien

- ORALE LITTÉRATURE

- DINH

- CHINH PHU NGÂM, poésie vietnamienne

- CUNG OAN NGÂM KHUC, poésie vietnamienne

- NÔM LITTÉRATURE

- NGUYÊN TRAI (1380-1442)

- HÔNG DUC QUÔC ÂM THI TAP (XVe s.), poésie vietnamienne

- HÔ XUÂN HUONG (fin XVIIIe s.)

- NGUYÊN THI HINH

- QUÔC NGU ÉCRITURE

- HAMEAU STRATÉGIQUE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- NGUYÊN MINH TRIET (1942- )

- NGUYÊN TAN DUNG (1949- )

- TÔC

- PARIS ACCORDS AMÉRICANO-VIETNAMIENS DE (1973)

- SÔNG HONG ou FLEUVE ROUGE

- ÉMIGRATION

- ÉCONOMIES SOCIALISTES

- INDOCHINOISE PÉNINSULE

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- MOÏ, ethnies

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- VIETNAMIEN ART

- VIETNAMIENNE LITTÉRATURE

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- TARDIEU VICTOR (1870-1937)

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- KHMERS ROUGES

- BACSONIEN, industrie néolithique

- BAU TRO CULTURE DE

- HOA LÔC CULTURE DE

- GO MUN CULTURE DE

- RIZICULTURE

- SONVIEN, industrie paléolithique

- TAMBOUR DE BRONZE

- LITHIQUES INDUSTRIES

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- MIULA MANG ou MINH MANG NGUYÊN PHUOC CHI DAM dit (1792-1841)

- URSS, vie politique et économique

- SA HUYNH CULTURE DE

- LY THAÏ TÔ (1010-1028)

- LY THANH TÔN (1054-1072)

- LY NHAN TÔN (1072-1127)

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- EXTRÊME-ORIENT, architecture

- EXTRÊME-ORIENT, sculpture

- ASIE DU SUD-EST, architecture

- ASIE DU SUD-EST, sculpture

- ROUTES MARITIMES

- SECTEUR AGRICOLE

- CORRUPTION

- CHINE MÉRIDIONALE MER DE

- BOAT PEOPLE

- NGUYEN VAN LINH (1915-1998)

- PHAM HUNG (1912-1988)