VIOLENCE (philosophie)

Article modifié le

Légitimité de la violence ?

Abandonnées au libre arbitre des individus, les motivations de la violence ne sont jamais vraiment transparentes ni univoques, quelles que soient les raisons mises en avant pour la justifier. Les fins poursuivies, les moyens qu’on s’autorise (brimades, privations, punitions, destructions, exécutions) pour y parvenir ne sauraient faire l’unanimité. Quand les individus recourent à la violence pour se faire justice eux-mêmes, quand ils en appellent à leur « sentiment de justice » pour leur passage à l’acte, rien ne garantit, autrement dit, la pureté de ce sentiment ni son fondement objectif.

Le pacte social contre l’état de nature

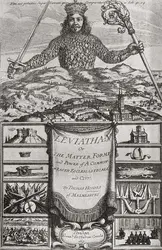

C’est pourquoi la violence ne saurait être abandonnée à la libre disposition des individus. Donner libre cours à la diversité de ses pratiques, au nom de sentiments nécessairement pluriels et contradictoires ferait courir le risque d’une autodestruction mutuelle, sombrer collectivement dans ce que, dans son Léviathan (1651) – livre capital qui constitue sans doute l’un des points de départ incontournables de toute réflexion sur la violence –, Thomas Hobbes appelle « la guerre de tous contre tous ». Voilà pourquoi le pacte social exige des individus qu’ils s’en remettent à la puissance publique pour ce qui est d’un éventuel recours à la violence, réglé par le droit. Au bout du compte, il en résulte, comme le souligne le sociologue Max Weber, qu’il revient à l’institution étatique de détenir « le monopole de la violence légitime ».

L’expression, aussi éclairante soit-elle, prête cependant à beaucoup de confusions et de manipulations. Aussi importe-t-il d’en préciser la signification, à plus forte raison si l’on admet qu’elle permet de tracer la frontière qui devrait toujours séparer la démocratie des formes de pouvoir dont elle se doit de rester distincte (dictatures civiles ou militaires, théocraties, systèmes autoritaires et totalitaires) au regard de la question de la violence. Pour ces régimes, en effet, la question de la légitimité ne se pose pas : tout usage de la violence est légitime aux yeux de leurs dirigeants, dès lors qu’il leur permet de conserver et de renforcer leur pouvoir, en exerçant sur l’ensemble de la population un contrôle absolu qui ne souffre pas de contestation. Aussi n’y a-t-il aucune limite à cette violence qu’ils s’autorisent. Qu’elle se manifeste par des arrestations arbitraires, des détentions sans jugement, des déportations, des disparitions forcées, voire l’élimination physique de ceux qui dérangent et contreviennent à la volonté de ces régimes, elle est mise au service exclusif des intérêts de leurs gouvernants et de leur clientèle. Parce que son exercice est arbitraire et que nul n’est à l’abri de voir les foudres du pouvoir s’abattre sur lui, parce que la protection prétendument accordée aux citoyens opère comme une grâce indéfiniment réversible, pouvant être aussi facilement supprimée qu’arbitrairement accordée, l’illégitimité structurelle de la violence s’inscrit dans l’existence individuelle et collective comme terreur. Celle-ci, au demeurant, agit aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Ce n’est pas autrement que, dans le secret des foyers, les tyrans domestiques règnent sur leur entourage.

Walter Benjamin, la violence fondatrice du droit

Il n’en va pas de même des démocraties, dont le trait distinctif est que les gouvernés ne sont pas censés y vivre dans la terreur des gouvernants. Dans un essai célèbre intitulé Critique de la violence (1921), le philosophe Walter Benjamin établit la distinction entre deux formes de violence : celle qui fonde le droit et celle qui le conserve. La première rappelle qu’il n’y a pas de système juridique à l’origine duquel on ne retrouve une violence fondatrice – une guerre de conquête, une révolution, un changement[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc CRÉPON : directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

VIOLENCE, notion de

- Écrit par Philippe BRAUD

- 1 462 mots

Bien qu'il s'agisse d'une notion à bien des égards trop familière, il est difficile de définir la violence. À cela, de multiples raisons. Et d'abord, le fait qu'elle recouvre des comportements très disparates. On parle de violences domestiques et de violences politiques, de violences physiques et de...

-

ADOLESCENCE

- Écrit par Mihalyi CSIKSZENTMIHALYI et Encyclopædia Universalis

- 2 667 mots

- 1 média

...dégradations de biens publics ou privés, ou encore à la délinquance et à la toxicomanie, mais surtout et prioritairement à l'abus d'alcool. La violence et les crimes existent bien sûr depuis la nuit des temps. Dans L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Philippe Ariès... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

Laconstance d'un niveau élevé de violence sociale et de criminalité, la montée de la xénophobie contre les migrants venant du reste du continent déclenchant des émeutes violentes régulières (2008, 2014, 2019) ou encore l'émergence d'un islam fondamentaliste – même s’il est très limité – fragilisent... -

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN

- 41 845 mots

- 25 médias

Bien que peu nombreuses, les troupes françaises et les milices des colons réprimèrent avecviolence les troubles qui demeurèrent limités à un ensemble de douars peuplés d'environ 40 000 habitants. Pour soulager les insurgés, le PPA avait conseillé l'extension du mouvement, puis il donna l'ordre d'insurrection... -

ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - République fédérale d'Allemagne jusqu'à la réunification

- Écrit par Alfred GROSSER et Henri MÉNUDIER

- 16 395 mots

- 10 médias

...religieuses, la république fédérale d'Allemagne a vu s'affirmer, dès la fin des années soixante, la contestation des étudiants, dont une minorité choisit la violence comme forme d'expression politique pour condamner la dépendance allemande vis-à-vis des États-Unis d'Amérique engagés au Vietnam... - Afficher les 68 références

Voir aussi