VIOLENCE (philosophie)

Contrer la violence

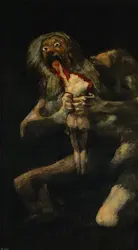

Si l’ensemble des relations dont est fait le tissu de notre existence nous impose la responsabilité du soin, du secours et de l’attention qu’appellent – de partout et pour tous – la vulnérabilité et la mortalité d’autrui, le principe éthique qui en découle fait de notre rapport à la violence un paradoxe, sinon l’objet d’une véritable antinomie, opposant deux lois contradictoires. D’un côté, elle fait de la non-violence un principe de l’action et de la pensée. Faire violence à quiconque, en quelques circonstances que ce soit et quelles que soient les raisons invoquées, reviendrait, en effet, à relativiser le principe qu’on évoquait à l’instant. Cela supposerait qu’on décide, à l’avance, selon des critères partisans et intéressés à qui notre responsabilité s’adresse, qui l’on secourt et qui l’on abandonne. Pour autant, notre appartenance au monde signifie une exposition permanente aux violences qui le fracturent, de façon très inégale. Que nous le voulions ou non, nous en sommes les spectateurs engagés, les témoins embarqués. Nous ne pouvons feindre que nous ne le savions pas et faire mine de ne pas voir et de ne pas entendre.

Refuser la violence

Proche ou lointaine, la violence nous oblige donc. Sans doute même n’est-il pas d’éthique crédible hors du refus radical qui s’impose à nous de nous en accommoder. Toute la difficulté alors consiste à savoir quelle forme doit prendre ce refus. Comment s’oppose-t-on à la violence ? Comment la fait-on reculer ? Suivant le principe qui précède, rien ne semble davantage exclu que de céder soi-même, individuellement ou collectivement, à la tentation d’actes violents, selon les critères qui ont permis de les caractériser (la rupture de la confiance et la réification). Mais ce choix moral est-il seulement tenable ? S’interdire d’user de violence pour combattre le mal, n’est-ce pas, comme le soulignait Maurice Merleau-Ponty dans Humanisme et terreur (1947), se condamner à l’impuissance et du même coup se rendre passivement complice de violences contre lesquelles on ne fait rien ? À plus forte raison quand les pouvoirs, censés détenir, au profit du bien commun, le monopole légitime de ladite violence, cautionnent ou soutiennent les formes du mal auxquelles il s’agit de s’opposer (violences policières, dérives mafieuses, entretien de milices paramilitaires rompues aux exécutions extrajudiciaires, destructions de l’environnement et de la biodiversité…) ?

Une parole dissidente

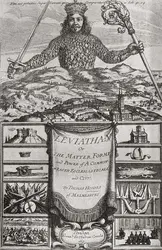

On a insisté précédemment sur la façon dont l’exercice de la violence se confortait dans une culture du mensonge, rompue à l’art de le dissimuler, de le minorer ou de le cautionner. Aussi une des premières façons de la contrer consiste-t-elle en ce que Michel Foucault appelait le « courage de la vérité ». À l’obnubilation ou l’obsession de la force, on opposera donc la croyance dans les pouvoirs d’une parole dissidente, seule susceptible de déranger cette forteresse rhétorique, socle discursif de la violence, à laquelle, dans un essai intitulé Le Pouvoir des sans-pouvoir, le dramaturge Václav Havel, signataire de la Charte 77 et futur président de la République tchèque, donnait le nom d’idéologie. La culture du mensonge, en effet, ne s’impose pas d’elle-même. Elle suppose toujours un dispositif conceptuel, la construction d’un discours et d’un argumentaire, des faits mis en avant et des faits cachés, derrière lesquels il est commode de se réfugier pour rendre la violence acceptable – en d’autres termes, un alibi –, pour s’en accommoder. Qu’est le courage de la vérité, dans cette perspective ? Rien de moins que le parti pris, individuel ou collectif, de faire apparaître les mensonges et les dissimulations pour ce qu’ils sont. C’est pourquoi la vérité qu’il s’agit de faire entendre substitue à celui de la violence un autre pari : celui que la mise au[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc CRÉPON : directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

VIOLENCE, notion de

- Écrit par Philippe BRAUD

- 1 462 mots

Bien qu'il s'agisse d'une notion à bien des égards trop familière, il est difficile de définir la violence. À cela, de multiples raisons. Et d'abord, le fait qu'elle recouvre des comportements très disparates. On parle de violences domestiques et de violences politiques, de violences physiques et de...

-

ADOLESCENCE

- Écrit par Mihalyi CSIKSZENTMIHALYI et Encyclopædia Universalis

- 2 667 mots

- 1 média

...dégradations de biens publics ou privés, ou encore à la délinquance et à la toxicomanie, mais surtout et prioritairement à l'abus d'alcool. La violence et les crimes existent bien sûr depuis la nuit des temps. Dans L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Philippe Ariès... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

Laconstance d'un niveau élevé de violence sociale et de criminalité, la montée de la xénophobie contre les migrants venant du reste du continent déclenchant des émeutes violentes régulières (2008, 2014, 2019) ou encore l'émergence d'un islam fondamentaliste – même s’il est très limité – fragilisent... -

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN

- 41 845 mots

- 25 médias

Bien que peu nombreuses, les troupes françaises et les milices des colons réprimèrent avecviolence les troubles qui demeurèrent limités à un ensemble de douars peuplés d'environ 40 000 habitants. Pour soulager les insurgés, le PPA avait conseillé l'extension du mouvement, puis il donna l'ordre d'insurrection... -

ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - République fédérale d'Allemagne jusqu'à la réunification

- Écrit par Alfred GROSSER et Henri MÉNUDIER

- 16 395 mots

- 10 médias

...religieuses, la république fédérale d'Allemagne a vu s'affirmer, dès la fin des années soixante, la contestation des étudiants, dont une minorité choisit la violence comme forme d'expression politique pour condamner la dépendance allemande vis-à-vis des États-Unis d'Amérique engagés au Vietnam... - Afficher les 70 références