VIROSES VÉGÉTALES

Article modifié le

Méthodes de lutte

Aujourd'hui, il n'existe aucun moyen de lutte curatif utilisable au champ contre les viroses végétales, en grande partie du fait de l'absence de système immunitaire chez les plantes. Certains agents antiviraux (acyclovir par exemple) peuvent toutefois être efficaces pour guérir les plantes des virus, de même que des traitements thermiques (cf. horticulture ornementale) associés à la culture in vitro de méristèmes. De tels traitements sont cependant réservés à des cas très particuliers, en raison de leur durée et de leur coût. Pour les espèces cultivées, la seule manière de limiter une infection et d'éviter une épidémie reste la destruction systématique des plantes infectées avant que celles-ci ne constituent un foyer à partir duquel la maladie peut se propager. Pour cela, il est fondamental d'identifier le virus responsable.

Identification du virus

Le diagnostic visuel, qui s'appuie sur l'observation des symptômes, permet souvent d'identifier un virus. Toutefois, dans de nombreux cas, cette observation reste insuffisante si les symptômes sont difficilement reconnaissables, voire invisibles à l'œil nu. On peut alors avoir recours au microscope électronique, qui permet de visualiser les particules virales dont la morphologie est souvent typique d'une famille de virus. Il est également possible de recourir à des plantes indicatrices sur lesquelles les symptômes sont bien caractérisés : il suffit d'inoculer une de ces plantes à partir d'un extrait ou d'un fragment de la plante supposée malade et d'observer l'apparition d'indices permettant de diagnostiquer la présence de virus dans la plante incriminée. Cette méthode, souvent très longue, est de moins en moins utilisée dans les services de quarantaine qui contrôlent les importations de matériel végétal. Depuis les années 1980, des méthodes sérologiques permettent un diagnostic de routine, comme le test Elisa (enzyme-linked immunosorbent assay) qui associe réactions immunologique et enzymatique et qui est utilisé avec succès dans la recherche de nombreuses maladies virales végétales ou animales. Depuis le milieu des années 1990, le développement des techniques de biologie moléculaire a permis la mise au point de méthodes de diagnostic très sensibles, fondées sur la détection des acides nucléiques constitutifs du génome viral. Cette reconnaissance est effectuée soit par hybridation de séquences d'acides nucléiques complémentaires du génome viral, appelées sondes, soit par amplification de parties de ce génome par PCR (polymerase chain reaction) à partir de petites séquences spécifiques appelées amorces.

Lutte contre les vecteurs et sélection sanitaire

Une fois l'identité du virus connue, il est possible de lutter contre sa propagation de façon indirecte, en éliminant son vecteur s'il en a un et si ce dernier est identifié. Pour cela, il est nécessaire de traiter les cultures par pulvérisation d'insecticides ou de fongicides, ou par fumigation de nématicides, produits parfois très polluants.

L'élimination des sources de contamination peut s'avérer très difficile. Si elles proviennent des cultures elles-mêmes, il est possible d'entreprendre une sélection sanitaire, c'est-à-dire la production à l'abri de toute infection de plants certifiés sains, par multiplication végétative à partir de plantes indemnes ou traitées par thermothérapie. Ces plants sont ensuite introduits dans les parcelles cultivées. Cette méthode n'est efficace que si des outils de diagnostic suffisamment puissants existent et qu'ils permettent notamment de garantir l'élimination des sources de contamination avant l'introduction de matériel sain. Malgré toutes ces précautions, de nombreuses plantes sauvages servent de réservoir aux virus, et rendent souvent difficile, voire illusoire, l'éradication des sources primaires de contamination.

Prémunition

Un des moyens de lutte ayant donné de bons résultats dans ses applications à grande échelle consiste à utiliser la prémunition entre souches d'un même virus. Cette technique consiste à infecter une plante par une souche virale faiblement pathogène, n'induisant que peu ou pas de symptômes, mais qui la protège contre une surinfection ultérieure par une autre souche plus virulente. Elle est particulièrement adaptée aux régions de forte endémie dans lesquelles la maladie est impossible à éradiquer. Elle a notamment été utilisée avec succès au Brésil pour lutter contre la Tristeza des agrumes ou à Taiwan pour protéger des papayers contre le virus des taches annulaires du papayer. Mais l'apparition de nouvelles souches virales limite le succès de cette méthode.

Amélioration variétale

La lutte contre les virus de plantes cultivées repose en grande partie sur la sélection de variétés résistantes et sur leur utilisation dans des programmes d'amélioration variétale et de création d'hybrides. Les plantes possèdent en effet des mécanismes de résistance qui leur sont propres. Les progrès de la génomique végétale ont d'ailleurs permis la caractérisation, le clonage et le séquençage de certains gènes impliqués dans la lutte contre les viroses : gène N du tabac, qui confère la résistance au virus de la mosaïque du tabac et à la plupart des tobamovirus ; gène Rx de la pomme de terre, permettant à cette plante de résister au virus X. Cependant, pour de nombreuses espèces végétales, les sources de résistance sont difficiles à identifier, voire inexistantes. De plus, les programmes d'amélioration variétale sont souvent longs et coûteux à mettre en œuvre. Aussi la possibilité d'obtenir beaucoup plus facilement et rapidement, par transgenèse, des plantes résistantes à des infections virales est-elle de plus en plus exploitée.

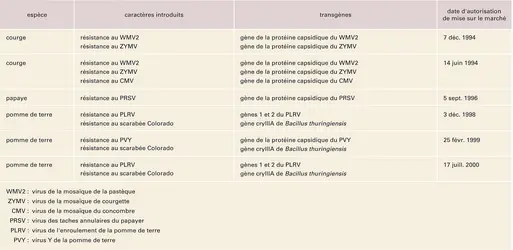

Création de variétés transgéniques résistantes

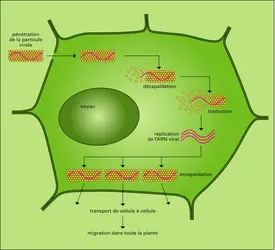

Des résistances de très haut niveau peuvent être obtenues contre un virus en faisant exprimer par une plante, dite alors transgénique, une partie du génome viral, en général le gène de la protéine formant la capside. Pour cela, on intègre dans le génome de la plante un gène appartenant au virus (on parle de transgène). Depuis l'obtention en 1986 des premiers tabacs transgéniques, exprimant la protéine de capside du virus de la mosaïque du tabac et résistant alors à ce dernier, différentes espèces végétales ont été protégées par cette méthode contre des virus appartenant à de nombreuses familles. Des travaux effectués au début des années 1990 ont montré que l'expression d'une protéine de capside virale dans une plante transgénique interfère avec certaines étapes précoces de l'infection virale et/ou bloque le mouvement du virus dans la plante. L'expression dans des plantes transgéniques de gènes viraux autres que ceux codant des protéines de capside a également permis d'obtenir des résistances de très haut niveau, généralement très spécifiques du virus auquel appartient le gène implanté. Ces résistances reposent généralement sur un mécanisme différent, dit d'extinction post-transcriptionnelle ou de co-suppression, qui permet la dégradation spécifique du génome viral. D'ailleurs, certaines plantes se défendent naturellement selon ce principe. Des travaux menés à la fin des années 1990 ont montré que certains virus sont capables de contourner ces défenses et que les plantes possèdent elles-mêmes des mécanismes de contre-contournement. Les connaissances dans le domaine des interactions plante-virus sont en plein développement et révèlent l'existence de cascades complexes de réactions dont l'issue détermine le succès ou l'échec d'une infection virale. Le développement des plantes transgéniques exprimant des gènes viraux s'accompagne de nombreuses études sur la stabilité des résistances obtenues et sur les risques écologiques potentiels de flux de transgènes vers des espèces végétales apparentées, sexuellement compatibles, et/ou vers des génomes viraux.

Notons enfin que l'expression de certains gènes de plantes dans des variétés transgéniques peut également permettre l'obtention de résistances à des virus : des variétés de tomates sensibles au virus de la mosaïque du tabac peuvent être rendues résistantes à ce virus si on leur fait exprimer le gène N du tabac.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre-Yves TEYCHENEY : docteur

Classification

Médias

Autres références

-

GÉNOMIQUE - La transgenèse

- Écrit par Pascale BRIAND

- 7 308 mots

- 2 médias

Pour ce qui est des maladies virales, l'infection par un virus permet de conférer à une plante une certaine protection contre une infection par un virus apparenté. Bien qu'elle soit encore mal comprise, cette protection semble impliquer des protéines du manteau viral. De fait, des plantes transgéniques... -

MALADIES ÉMERGENTES VÉGÉTALES

- Écrit par Ivan SACHE

- 2 553 mots

...parasites possèdent toutefois des mécanismes évolutifs qui expliquent l'émergence de maladies nouvelles. En effet, comme chez les virus animaux et humains, la recombinaison des souches est fréquente chez les virus végétaux. Par exemple, la ré-émergence de la pandémie de mosaïque du manioc en Afrique... -

TUMEURS ET GALLES VÉGÉTALES

- Écrit par Jean ROUSSAUX

- 6 455 mots

- 5 médias

Parmi les viroses des plantes, certaines forment des hyperplasies à l'occasion de traumatismes : c'est le cas du virus des tumeurs de blessure de Black (1944). La maladie affecte de nombreuses plantes (mélilot, trèfle, oseille, tabac...) sur lesquelles on observe des déformations de feuilles et des... -

VIROLOGIE

- Écrit par Sophie ALAIN , Michel BARME , François DENIS et Léon HIRTH

- 10 462 mots

- 8 médias

...réplication de l'ARN viral et les autres à l'organisation de la coque protectrice (ou capside). Des variantes de ces modèles existent aussi bien chez les virus des plantes que chez les virus des animaux (et même exceptionnellement chez les bactériophages à ARN). Un exemple de ces variations est la division...

Voir aussi

- POMMES DE TERRE

- BETTERAVE

- NÉMATODES

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- GÉNÉTIQUE VÉGÉTALE

- ARBRE FRUITIER

- POTYVIRUS

- AGRUMES

- RÉSISTANCE, biologie

- VECTEUR, infectiologie et parasitologie

- DÉCOLORATION

- RENDEMENTS AGRICOLES

- GÉNOME

- TUBERCULE, botanique

- CACAOYER

- AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE

- CAPSIDE

- VIRALE PARTICULE ou VIRION

- MOSAÏQUE, biologie

- SÉLECTION ARTIFICIELLE, biologie

- TIERS MONDE ÉCONOMIE DU

- PLANTES TRANSGÉNIQUES ou PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES (PGM)

- ENTOMOLOGIE AGRICOLE

- VMT (virus de la mosaïque du tabac)

- TRANSGENÈSE

- TRANSGÈNES