VIRUS

Article modifié le

Structure des virus

Les virions sont de petites particules, de taille très inférieure à la taille des cellules. Le virus de la vaccine, par exemple, mesure environ 300 nanomètres, soit la limite de résolution de la microscopie optique ; le virus de la fièvre aphteuse mesure de 15 à 20 nanomètres et n'est visible qu'en microscopie électronique (les tailles des cellules procaryotes et eucaryotes sont respectivement de l'ordre de 2 μm et 20 μm).

Certains virus affectent une forme simple, pseudosphérique, d'autres présentent des architectures plus rigoureuses, qui comportent des symétries hélicoïdales ou cubiques. Dans ce dernier cas, les virions affectent une morphologie icosaédrique (polyèdre régulier à vingt faces) et sont constitués par la répétition de sous-unités identiques, comparable à la répétition de la maille élémentaire dans un cristal, et dotée d'une résistance mécanique élevée.

Chez certains phages, la structure principale icosaédrique porte un appendice formant une queue de symétrie hélicoïdale, qui permet l'injection du génome viral dans la bactérie réceptrice.

Pour l'essentiel , un virus est un court acide nucléique portant une information génétique qui est exprimée et répliquée exclusivement à l'intérieur d'une cellule, et qui se déplace d'une cellule infectée à une autre à l'intérieur d'une coque protectrice.

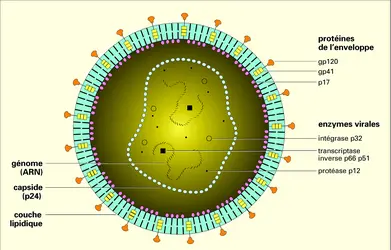

La coque virale, ou capside, est une structure protéique résistante que l'on retrouve dans tous les virus. L'ensemble formé par la capside et l'acide nucléique (parfois désigné par le terme anglais core) peut être, chez certains virus, entouré d'une enveloppe constituée de phospholipides arrachés à la membrane cellulaire lors du précédent cycle viral. Que la structure la plus périphérique soit la capside ou une enveloppe, des protéines sont exposées à l'extérieur et déterminent la spécificité antigénique virale ainsi que la capacité du virus à identifier ses cellules hôtes.

L' information génétique virale est portée par l'acide nucléique enfermé dans la capside. Il s'agit d' ADN (virus de l'hépatite B ou VHB, herpès virus, etc.) ou d' ARN (virus de l'hépatite A ou VHA, rétrovirus, etc.) ; on ne rencontre jamais simultanément les deux types d'acides nucléiques. La molécule peut être un simple brin directement codant (simple brin positif), un simple brin complémentaire du brin codant (simple brin négatif) ou un double brin. Dans les rétrovirus, on trouve deux molécules d'ARN simple brin identiques, c'est-à-dire deux exemplaires du génome (ce génome diploïde n'est peut-être pas étranger aux capacités évolutives des rétrovirus, un exemplaire du génome pouvant muter quand l'autre exemplaire reste stable pour maintenir en toute hypothèse la pérennité du virus).

La masse des génomes viraux à ARN est comprise entre 1,2 et 10,4 millions de daltons, alors qu'elle va de 1,5 à 490 millions pour les virus à ADN. Le génome du VHB, le plus petit virus à ADN qui soit connu chez l'animal, comporte ainsi 5 kilobases, contre 100 kilobases pour les virus du groupe herpès.

Aux extrémités des génomes viraux figurent des séquences particulières. Pour les rétrovirus, il s'agit de séquences dites LTR (long terminal repeat), qui ne font pas partie du génome viral présent dans le virion, mais qui sont ajoutées précocement lors du cycle infectieux, pour permettre l'intégration de ce génome à l'intérieur de l'ADN de la cellule infectée. Pour les autres virus, il s'agit de séquences cohésives qui permettent la circularisation du génome viral à l'intérieur de la cellule infectée, sous une forme stable dite épisome.

Entre ces séquences distales se trouvent les gènes viraux accolés à des séquences promotrices qui en régulent l'expression. Certains gènes sont systématiquement présents. C'est notamment le cas des gènes gag, pol et env dans les rétrovirus, qui codent respectivement les protéines de la capside, la transcriptase inverse et la glycoprotéine d'enveloppe, constitutives du virion.

D'une manière générale, on peut distinguer plusieurs catégories de protéines codées par les gènes viraux et élaborées par la machinerie métabolique de la cellule hôte :

– Les protéines de structure virale ; protéines de grande taille qui constituent la capside et qui émergent, le cas échéant, à travers l'enveloppe.

– Les protéines de régulation ; protéines de petite taille qui se fixent sur les promoteurs des gènes de structure pour en activer ou en réprimer l'expression. Ces protéines ont un rôle clé dans le cycle viral en ce qu'elles commandent la synthèse de capsides virales en quantité suffisante pour la réplication ou, à l'inverse, l'entrée en latence de l'infection. Comme ces protéines de régulation virale sont par ailleurs très semblables à leurs homologues cellulaires, elles sont susceptibles d'activer, outre les gènes viraux, certains gènes de la cellule hôte. Ce schéma d'activation croisée est en cause dans les phénomènes de tumorisation provoqués par certains virus (virus tumorigènes trans-activateurs).

– Des enzymes spécifiques qui sont nécessaires aux transformations de l'acide nucléique viral dans la cellule hôte (ADN polymérase du VHB, transcriptase inverse du VIH). Le codage de telles enzymes n'est pas systématique, le métabolisme cellulaire suffisant à assurer le cycle de la plupart des virus. Lorsque des enzymes spécifiquement virales sont synthétisées, elles sont emportées dans la capside avec l'acide nucléique, de manière à exercer leur activité dès les premiers stades de l'infection suivante.

– Des protéines dotées d'activités antigéniques ou métaboliques particulières, qui font la spécificité de l'infection par ces virus. Les virus oncogènes, en particulier, codent des protéines qui provoquent la transformation tumorale des cellules infectées.

En ce qui concerne l'organisation du génome, on note chez certains virus un codage remarquablement dense des informations grâce à deux caractéristiques permettant le codage de plusieurs protéines par une même séquence nucléotidique. C'est d'abord, l'épissage alternatif, c'est-à-dire l'expression dans un gène de certaines séquences seulement, plus ou moins longues et entrecoupées de séquences non exprimées, de manière à obtenir, selon les combinaisons de séquences exprimées, des protéines apparentées mais dotées d'activités distinctes (l'expression des génomes eucaryotes passe également par l'épissage alternatif) ; par ailleurs, les cadres de lecture chevauchants permettent la lecture de trois séquences de triplets décalées d'un nucléotide au départ, donc le codage de trois protéines différentes. Le code génétique utilisé dans les virus n'en reste pas moins le code reconnu comme universel dans le vivant, et l'organisation générale des génomes viraux comporte des séquences codantes et des séquences régulatrices très semblables aux séquences régulatrices de la cellule hôte. Fonctionnellement, un génome viral ne diffère donc pas d'un génome cellulaire. Cette similitude explique les capacités de parasitisme des virus.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Vincent BARGOIN : biologiste, journaliste médical

Classification

Médias

Autres références

-

VIRUS ET VIROLOGIE - (repères chronologiques)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Didier LAVERGNE

- 548 mots

Jusque vers 1890 Le terme virus (du latin virus, poison) désigne tout agent responsable d’une maladie infectieuse.

1892 Travaillant sur la maladie mosaïque du tabac, Dimitri Ivanovski démontre que son agent responsable peut passer au travers des filtres de porcelaine poreuse, alors que les bactéries...

-

ADÉNOVIRUS

- Écrit par François DENIS

- 2 398 mots

- 1 média

Ces virus, découverts en 1953 par W. P. Rowe, avaient été initialement isolés à partir de tissus adénoïdiens (amygdales), d'où le nom d'adénovirus. Même si les adénovirus constituent des modèles d'étude de transformation cellulaire et de cancérisation chez les rongeurs, ils ne peuvent à ce jour être...

-

ALIMENTATION (Aliments) - Risques alimentaires

- Écrit par Jean-Pierre RUASSE

- 4 759 mots

- 1 média

...: ascaris, ténias, douves, trichines dont la présence dans certains aliments nécessite un dépistage préventif systématique. Quant aux éléments microbiens et viraux, ils peuvent rendre l'aliment dangereux par trois mécanismes essentiels : la prolifération, la toxinogenèse et l'induction toxique. -

ANTHROPOLOGIE DES ZOONOSES

- Écrit par Frédéric KECK et Christos LYNTERIS

- 3 955 mots

- 4 médias

...humains de nouveaux pathogènes contre lesquels les antibiotiques et les vaccins disponibles sont inefficaces. On explique ainsi la létalité de certains virus zoonotiques, comme les virus de grippe aviaire ou les coronavirus de pneumonie atypique issus des chauves-souris (comme celui qui cause la Covid-19)... -

ANTIBIOTIQUES

- Écrit par Aurélie CHABAUD , Sylvain MEYER et Marie-Cécile PLOY

- 6 760 mots

- 6 médias

Les antiseptiques sont des préparations ayant la propriété́ d'éliminer, de tuer les micro-organismes ou d'inactiver lesvirus sur des tissus vivants (peau saine, muqueuses, plaies). Ils présentent une activité antibactérienne, antifongique, antivirale locale (AFNOR, 1981 ; Pharmacopée française,... - Afficher les 141 références

Voir aussi

- INTERFÉRON

- HÉPATOCARCINOME

- ANTIVIRAUX

- ENZYMES

- VACCINS & SÉRUMS

- PROMOTEUR, biologie moléculaire

- PROTO-ONCOGÈNES

- RÉPLICATION, biologie moléculaire

- PRION

- ARN ANTISENS

- INTÉGRATION, biologie moléculaire

- PROVIRUS

- ACTIVATION, biologie

- RÉCEPTEURS VIRAUX

- INFECTION

- CREUTZFELDT-JAKOB MALADIE DE

- BOURGEONNEMENT

- VECTEUR, thérapie génique

- DÉGÉNÉRATIVES MALADIES

- VACCINATION ANTIVARIOLIQUE

- VIROLOGIE MÉDICALE

- GÉNOME

- THÉRAPIE GÉNIQUE

- BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

- INHIBITEURS D'INTÉGRASE

- INFORMATION GÉNÉTIQUE

- CAPSIDE

- VIRALE PARTICULE ou VIRION

- ÉPISOMES

- PROPHAGE

- HÉPATITE B

- RÉGULATION GÉNÉTIQUE

- EXPRESSION GÉNÉTIQUE

- RÉCEPTEUR DES LYMPHOCYTES T

- SCRAPIE ou TREMBLANTE DU MOUTON

- NUCLÉOTIDIQUE SÉQUENCE

- GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

- ONCOGÈNES

- PROTÉINES

- RÉCEPTEURS MEMBRANAIRES

- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE

- FOIE CANCER DU

- LYMPHOCYTES T

- ÉPISSAGE, génétique moléculaire

- TRANSCRIPTASE INVERSE ou REVERSE TRANSCRIPTASE

- VIH (virus de l'immunodéficience humaine) ou HIV

- ENHANCER

- VACHE FOLLE MALADIE DE LA ou ESB (ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE)

- PROTÉINE PRION (PrP)

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA