VISION Perception visuelle et conscience

Article modifié le

Approche neuropsychologique : dissociation entre perception consciente et non consciente après une lésion cérébrale

En plus de son intérêt pour l'étude des corrélations anatomo-cliniques et des localisations cérébrales des processus cognitifs, la neuropsychologie permet d'étudier les aspects conscients et inconscients de ces processus. En effet, si pendant longtemps les divers troubles des fonctions supérieures consécutifs à une lésion cérébrale ont été interprétés en termes de déficit absolu, depuis quelques années de nombreuses données indiquent que des patients cérébro-lésés peuvent faire preuve de connaissances inconscientes ou implicites portant sur des informations qu'ils ne peuvent explicitement percevoir, identifier ou traiter sémantiquement. L'étude chez ces patients des dissociations entre savoir explicite et implicite, observées dans différentes modalités sensorielles à l'aide de protocoles variés, représente un moyen heuristique d'étudier la conscience et ses bases cérébrales.

Savoir explicite et savoir implicite

Le savoir explicite peut être assimilé à une connaissance que les sujets sont conscients d'avoir. Par opposition, le savoir implicite renvoie à des connaissances que le sujet n'a pas conscience d'avoir mémorisées. Les connaissances implicites sont d'ailleurs recueillies indirectement et sont exprimées de manière non intentionnelle par le sujet. La première observation d'une dissociation entre savoir explicite et implicite remonte à Korsakoff (1889). Il interprétait ce phénomène en termes de possibilité, conservée pour les patients amnésiques, de retenir les traces mnésiques pouvant affecter le comportement de manière inconsciente, tout en étant trop faibles pour pénétrer dans la mémoire consciente. Claparède, dès 1911, décrivait ainsi le cas d'une patiente qui refusait de lui serrer la main après qu'il la lui avait serrée avec une punaise, bien qu'elle fût incapable de se souvenir consciemment de l'incident. Par la suite, les recherches menées à partir des années 1970 auprès de patients amnésiques ont confirmé la distinction entre mémoire implicite et explicite en utilisant en particulier des tâches d'amorçage comme celles déjà citées. Ces protocoles ont permis de démontrer que des patients amnésiques peuvent, tout comme des sujets normaux, bénéficier de la présentation préalable d'une amorce pour détecter ultérieurement une cible, même en l'absence du souvenir explicite de l'amorce. Après avoir concerné essentiellement les performances des patients amnésiques, l'étude des dissociations entre savoir explicite et implicite s'est étendue à d'autres domaines de la neuropsychologie, et en particulier aux troubles neurovisuels d'origine centrale.

Vision aveugle

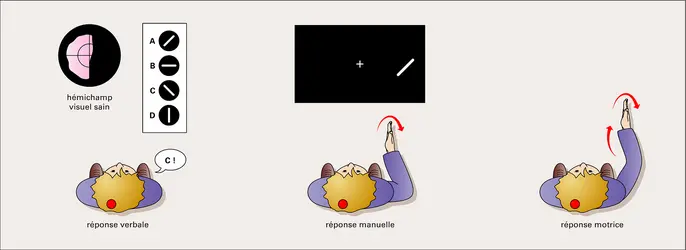

Depuis Holmes (1918), il est établi qu'une lésion du cortex visuel primaire (cortex occipital) entraîne chez l'homme une perte des capacités visuelles dans la région correspondante du champ visuel. Ce déficit touche l'ensemble du champ visuel en cas de lésion bilatérale (cécité corticale), mais seulement un hémichamp visuel en cas de lésion unilatérale : l'hémichamp du côté opposé à la lésion (hémianopsie latérale homonyme). Historiquement, ces amputations du champ visuel ont tout d'abord été décrites en termes de déficit absolu, le patient étant présenté comme souffrant d'une perte de toute sensation visuelle. Mais, depuis les années 1970, de nombreuses recherches ont montré que, inconsciemment, le sujet faisait preuve de certaines capacités de traitement visuel. Pour rendre compte de ces capacités visuelles résiduelles dans des zones du champ visuel s'étant révélées « aveugles » lors de l'examen clinique, Weiskrantz et ses collaborateurs (1974) ont utilisé le terme paradoxal de « vision aveugle » (blindsight en anglais). Ces capacités sont généralement mises en évidences par des méthodes psychophysiques dites de choix forcé, impliquant des réponses le plus souvent motrices (fig. 1).

D'un point de vue anatomique, les structures responsables de la vision aveugle semblent situées au niveau cortical puisque les patients ayant subi une hémi-décortication ne démontrent pas ce phénomène. Par ailleurs, la vision aveugle est d'autant plus évidente que la lésion corticale a été précoce. Cet effet de l'âge est dû à des phénomènes de réorganisation et de plasticité cérébrale. D'après les recherches effectuées chez le singe et chez l'homme, il semble que les structures impliquées dans les phénomènes de vision aveugle soient principalement localisées dans la voie corticale dorsale ainsi que le long de la voie rétino-colliculaire et, dans le thalamus, principalement au niveau de son noyau ventro-médian, le pulvinar.

Négligence spatiale unilatérale

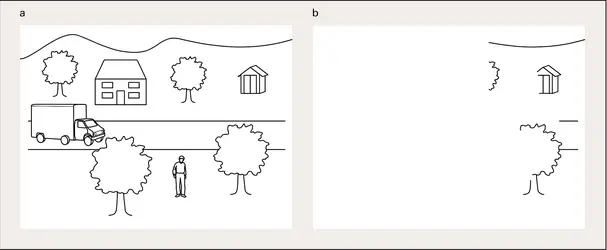

Les patients souffrant d'une négligence spatiale unilatérale, ou héminégligence, semblent incapables de traiter de manière consciente l'information présente dans l'hémiespace opposé à la lésion, pariétale droite le plus souvent. Ces patients, en dépit de l'intégrité des différentes modalités sensorielles, ne tiennent pas compte des informations provenant de la moitié du monde du côté opposé à leur lésion cérébrale (fig. 2). De la même façon, sur le versant moteur, les actions ne sont pas dirigées vers l'hémiespace négligé, du côté opposé à la lésion, mais préférentiellement vers l'hémiespace sain (du côté de la lésion). Le comportement de négligence ne peut être imputé à un trouble perceptif primaire (amputation du champ visuel, précédemment évoquée) ni à un trouble moteur primaire. En effet, ces patients semblent plutôt souffrir d'un déficit pour orienter leur attention, et leur intention, vers l'hémiespace du côté opposé à leur lésion en dépit de l'intégrité de leurs perceptions sensorielles et d'un tonus moteur normal.

Il semble toutefois que, en dépit du comportement de négligence explicite que l'on peut observer, les patients négligents parviennent malgré tout à traiter et à utiliser l'information présente dans leur hémiespace négligé, cette perception implicite pouvant d'ailleurs initier des traitements cognitifs élaborés (Chokron, 1998). La négligence spatiale représente donc une situation pathologique où l'accès conscient à une information (ici portant sur la présence des objets dans l'hémiespace opposé à la lésion) est bloqué du fait d'une lésion, mais où cette information est néanmoins traitée et peut influencer le fonctionnement cognitif.

Ainsi, les patients négligents ne semblent conscients ni de leur difficulté à traiter explicitement l'hémiespace opposé à la lésion ni de ce qu'ils perçoivent dans cet hémiespace de manière implicite. On citera, à titre d'exemple, la patiente de Marshall et Halligan (1988) qui, à la suite d'une lésion pariétale droite, négligeait de manière explicite la partie gauche de l'espace mais restait capable de certaines capacités de jugement implicite dans son hémiespace négligé. En particulier, lors de la présentation de deux maisons dessinées, l'une intacte, l'autre avec la partie gauche en flammes, la patiente pouvait explicitement indiquer qu'elle préférerait vivre dans la maison intacte sans pouvoir en donner la raison. En effet, cette patiente restait probablement capable de traiter de manière implicite, inconsciente, les flammes dans la partie gauche d'une des maisons, et ce traitement inconscient était à même d'influencer son choix. Cette dissociation entre perception consciente et inconsciente dans l'hémiespace négligé a été retrouvée par de nombreux auteurs (Chokron, 1998 ; Whatam, Vuilleumier, Landis et Safran, 2003) et interprétée comme une préservation de capacités perceptives à un niveau pré-attentionnel ou pré-conscient (Driver et al., 1993).

Extinction visuelle

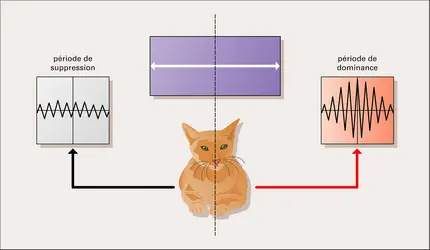

Cette dissociation entre processus pré-attentionnels, pré-conscients, et processus attentionnels, conscients, a été confirmée dans le phénomène d'extinction visuelle, trouble également consécutif à une lésion pariétale unilatérale. L'extinction visuelle se caractérise par le fait que la détection d'un stimulus unique est possible dans chaque champ visuel alors que la présentation simultanée de deux stimuli (un dans chaque champ) entraîne la détection d'un seul d'entre eux, celui qui est situé dans le champ visuel du côté de la lésion (ipsilésionnel), c'est-à-dire qui est traité par le cortex sain. Mais Volpe et ses collaborateurs (1979) furent à même de démontrer que, de façon analogue au phénomène de perception implicite dans la négligence spatiale unilatérale, les patients souffrant d'une extinction visuelle peuvent néanmoins traiter de manière inconsciente le stimulus « éteint » (du côté opposé à la lésion) lors d'une double stimulation. En effet, lors d'une présentation simultanée de deux stimuli visuels, les patients, en dépit d'une incapacité à dénommer le stimulus présenté dans le champ visuel du côté opposé à la lésion, obtinrent des scores élevés de réussite (de 88 p. 100 à 100 p. 100) lors d'une tâche de comparaison (jugement même-différent) entre les deux stimuli.

Ces dissociations entre perception explicite et implicite existent également dans d'autres pathologies intéressant la reconnaissance visuelle. En effet, des patients souffrant de troubles de la reconnaissance visuelle des objets (agnosie), des visages (prosopagnosie) ou encore du langage écrit (alexie agnosique) à la suite de lésions occipito-temporales inférieures (unilatérales ou bilatérales) sont en effet capables de « reconnaître » de manière inconsciente des stimuli (objets, visages, mots, selon le trouble) qu'ils ne reconnaissent pourtant pas de manière explicite (Chokron, 1998). Ces données confirment l'existence d'une dissociation entre processus explicites et implicites, même dans des domaines réputés complexes comme la reconnaissance visuelle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Sylvie CHOKRON : directrice de recherche CNRS, responsable de l'équipe Perception, action et développement cognitif, Centre de neurosciences intégratives et de la cognition, UMR 8002, CNRS, université Paris-Descartes, directrice de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition

- Christian MARENDAZ : professeur de psychologie cognitive

Classification

Médias

Autres références

-

AMPHIBIENS ou BATRACIENS

- Écrit par Pierre CLAIRAMBAULT , Philippe JANVIER et Jean-Claude RAGE

- 6 177 mots

- 19 médias

...suffit en effet de comparer une grenouille et un triton). Chez les Gymniophones, l'œil se trouve sous la peau ou même sous la couverture osseuse du crâne. Certains amphibiens, comme le protée ou les Gymniophones, sont aveugles (adaptation à la vie souterraine). La protection de l'œil est assurée par la présence... -

CERVEAU ET GESTES

- Écrit par Didier LE GALL et François OSIURAK

- 916 mots

- 1 média

Les informations visuelles permettent de déterminer la position d’un objet par rapport au corps. Les informations proprioceptives proviennent de capteurs situés au niveau des tendons, des articulations et des muscles. Grâce à ces informations, nous sommes capables à tout moment d’avoir une représentation... -

COGNITIVES SCIENCES

- Écrit par Daniel ANDLER

- 19 265 mots

- 4 médias

Les recherches sur lavision sont peut-être la branche la plus « scientifique » (au sens étroit) des sciences cognitives. C'est aussi celle dans laquelle les neurosciences jouent le plus grand rôle. Le second fait n'explique qu'en partie le premier : la vision présente par rapport à d'autres modalités... -

COULEUR

- Écrit par Pierre FLEURY et Christian IMBERT

- 7 733 mots

- 21 médias

On considère en psychophysiologie, sous les noms de teinte, saturation et luminosité d'une lumière, trois qualités dont chacune dépend principalement de la caractéristique « chromatique » (λd ou p) ou photométrique (L) correspondante, mais parfois aussi quelque peu des deux autres.... - Afficher les 43 références

Voir aussi