VITAMINES

Article modifié le

Nos connaissances sur les vitamines, molécules organiques indispensables au métabolisme cellulaire, micronutriments indispensables car non synthétisés par la plupart des animaux, n'ont progressé, à titre biomédical et expérimental, qu'avec retard par rapport à nos connaissances sur les macronutriments (glucides, protéines, lipides).

Les maladies par carence vitaminique ont affecté les premiers hommes, et certaines d'entre elles prévalent encore dans le monde, notamment dans les pays en développement (cf. Nutritionhumaine, in nutrition). La découverte des sources vitaminiques naturelles, aliments végétaux et micro-organismes de notre flore intestinale, puis la synthèse chimique de bon nombre de vitamines ont rapidement porté remède aux maladies par carence (même si l'utilisation par voie orale des antibiotiques a pu relancer un temps leur manifestation). Alors est apparu, au moins pour certaines vitamines, le risque d'hypervitaminose en raison de la disponibilité des vitamines synthétiques. Par ailleurs, l'évolution des comportements alimentaires, et notamment la diminution de la consommation d'aliments végétaux, les excès de produits antiphysiologiques tels que l'alcool, le tabac, les contraceptifs hormonaux oraux, a entraîné des risques spécifiques de carences vitaminiques.

Alors que les fonctions énergétiques et structurales des macronutriments sont relativement bien connues, il n'en est pas encore de même des fonctions des micronutriments facteurs d'utilisation métabolique, particulièrement des vitamines, initialement définies comme « facteurs accessoires » de croissance. Cependant, à l'ère clinique et physio-pathologique des vitamines, marquée au début du xxe siècle par la découverte (C. Funk) de la vitamine B1 ou thiamine, a succédé dans les années 1930 (Warburg) l'ère métabolique des vitamines, consacrée à l'étude des fonctions cellulaires des vitamines, plus précisément de leurs dérivés actifs. Les apports recommandés en vitamines vont du μg (vitamine B12) à 50 mg par jour (acide ascorbique, tocophérol). Les carences sévères, associées à un régime alimentaire monotone, qui sévissent dans les pays en développement sont rares dans les pays développés où la plus à craindre est la carence folique. Celle-ci affecte gravement le fœtus chez la femme enceinte et des sujets en restriction alimentaire, tels que certains sujets âgés et des personnes très défavorisées, socialement en marge. En revanche des ingestions excessives de vitamines C et A sont contreproductives.

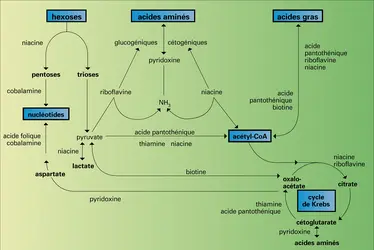

Afin d'apprécier l'importance métabolique des vitamines, il suffit d'observer une carte du métabolisme cellulaire en portant l'attention sur les cofacteurs des réactions intermédiaires successives. En effet, les coenzymes en jeu dans ces réactions sont très généralement des dérivés, adaptés au métabolisme cellulaire, des vitamines, qui en sont les précurseurs, apportées par l'alimentation. Il s'agit des vitamines dites du groupe B, vitamines hydrosolubles dont les dérivés opèrent généralement dans le cytosol de la cellule. Au contraire, les dérivés des vitamines liposolubles (A, D, E, K), insolubles en phase aqueuse, opèrent plutôt en surface ou en profondeur des structures membranaires lipidiques du réticulum endoplasmique des mitochondries et de la membrane plasmique de la cellule.

Les dérivés actifs des vitamines transfèrent ou traitent diverses entités chimiques : atomes d'hydrogène, groupes carbonés et groupes azotés, l'établissement des liaisons entre substrat et coenzyme étant déterminé par les affinités complémentaires des atomes réactifs concernés.

Étant donné que, sauf participation à l'anabolisme (constructions cellulaires), le devenir ultime des atomes d'hydrogène libérés au cours du catabolisme des nutriments organiques sera d'être combiné à des atomes d'oxygène avec formation d'eau, les transferts d'hydrogène sont généralement à finalité énergétique et ils sont alors orientés par les potentiels d'oxydoréduction des réactants concernés. Au contraire, les transferts de groupes carbonés ou azotés sont à finalité anabolique structurale ou catabolique non énergétique, au moins immédiate.

Vitamines et oxydoréductions

Les vitamines intervenant dans les oxydoréductions où la finalité des atomes d'hydrogène transportés par la chaîne respiratoire mitochondriale est énergétique sont essentiellement la nicotinamide et la riboflavine, leur ordre d'intervention étant déterminé par l'ordre croissant des potentiels d'oxydoréduction. Les coenzymes dérivés de ces vitamines interviennent également dans certaines réactions métaboliques de synthèse. Bien que n'intervenant pas dans la chaîne respiratoire, au moins chez les animaux, les vitamines acide ascorbique et tocophérol sont, à titres spécifiques, indispensables au métabolisme cellulaire.

Métabolisme énergétique

Nicotinamide, vitamine B3

La pellagre, causée par une carence sévère en nicotinamide (niacinamide), est associée à un régime alimentaire à base de maïs. Le maïs en est responsable à deux titres : il est pauvre en cette vitamine et en tryptophane, acide aminé indispensable que l'animal est capable de convertir partiellement en vitamine, de l'ordre de 1 milligramme pour 60 milligrammes de tryptophane chez l'homme.

On connaît deux coenzymes transporteurs d'hydrogène, dont la molécule contient le nucléotide adénosine, dérivés de l'amide de l'acide nicotinique : le nicotinamide adénine dinucléotide NAD et son ester phosphate NADP.

Les enzymes pyridinoprotéines, deshydrogénases à NAD ou NADP, spécifiques de leurs substrats, sont multiples dans la cellule. Citons entre autres la lactico-déshydrogénase (ou pyruvo-hydrogénase), dont le coenzyme est NAD, dans le cadre du catabolisme glucidique, la glutamo-déshydrogénase à NAD permettant l'élimination de l'ammoniac dans le cadre du catabolisme des acides aminés, les acyl-réductases à NADP dans la biosynthèse des acides gras, les déshydrogénases à NAD intervenant sur différents intermédiaires du cycle tricarboxylique, indispensables dans le cadre du métabolisme énergétique.

Riboflavine, vitamine B2

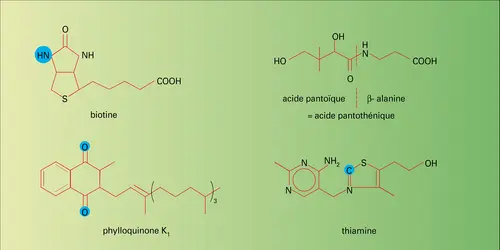

La molécule de riboflavine, ou lactoflavine, comporte un noyau isoalloxazine substitué lié à un sucre, le ribitol. On connaît deux coenzymes dérivés, d'une part l'ester phosphate appelé – improprement – flavine mononucléotide FMN, d'autre part le dérivé mononucléotidique à adénine du premier, appelé – également improprement – flavine adénine dinucléotide FAD.

Les coenzymes à flavine sont des agents oxydants plus puissants que les pyridononucléotides et certains peuvent transférer l'hydrogène directement à l'oxygène (oxydases). Les enzymes flavo-protéines interviennent dans différents secteurs du métabolisme cellulaire, notamment dans la chaîne respiratoire mitochondriale, participant ainsi au métabolisme énergétique. Citons la NADH-déshydrogénase à FMN, la succino-déshydrogénase à FAD, dans le cadre du catabolisme glucidique la glucose-oxydase à FMN, et, dans le cadre du catabolisme protéique, les L-amino-acides-oxydases à FAD. En outre, les coenzymes à riboflavine interviennent dans les transformations métaboliques de diverses vitamines, niacine, pyridoxine, acide folique et vitamine K.

Métabolisme non énergétique

Acide ascorbique, vitamine C

La plupart des espèces animales, à l'exclusion notable des primates, dont l'homme, synthétisent l'acide ascorbique.

La structure moléculaire de l'acide L-ascorbique, ou vitamine C, est celle d'un sucre lactone diénol dont la propriété principale, son oxydation en acide dihydro-ascorbique, explique son intervention métabolique dans les phénomènes d'oxydoréduction. En raison de ses propriétés réductrices, l'acide ascorbique fonctionne comme donneur d'hydrogène et d'électrons. Chez les végétaux, l'acide ascorbique est coenzyme d'une oxydase comportant le métal cuivre, qui transfère l'hydrogène à l'oxygène moléculaire.

Dans les cellules animales, les interactions les mieux démontrées sont des réactions d' hydroxylation, notamment l'hydroxylation de la proline en hydroxyproline et de la lysine en hydroxylysine dans la biosynthèse réparatrice des collagènes, protéines majeures de la peau et des tissus conjonctifs. Dans le foie, l'acide ascorbique intervient dans l'hydroxylation du cholestérol en acides biliaires, la détoxication de divers composés xénobiotiques, et dans les surrénales dans la synthèse des corticostéroïdes. Dans le système nerveux, il intervient dans la conversion de la tyrosine en noradrénaline. Enfin, toujours en raison de son potentiel redox, l'acide ascorbique facilite l'absorption intestinale du fer.

Tocophérols, vitamines E

Les défauts de la reproduction dus à la carence vitaminique E n'affectent pas l'espèce humaine. Certains symptômes carenciels peuvent affecter le prématuré. Parmi les composés, d'origine végétale, doués d'activité vitaminique E, molécules dérivées du noyau tocol portant une chaîne latérale isoprénoïde, l'α- tocophérol est le plus actif. La molécule est susceptible d'osciller entre les structures quinonique et hydroquinonique, et, par là, de participer à des réactions d'oxydoréduction. Elle aurait une activité antivieillissement du fait de sa fonction d'antioxydant.

Les acides polyinsaturés constituants des phospholipides des membranes cellulaires sont exposés aux réactions d'oxydation et de peroxydation produisant des dérivés toxiques. La protection des acides polyinsaturés est effective pour une relation quantitative convenable, de l'ordre de 1 milligramme de vitamine E par gramme d'acides polyinsaturés ingérés. L'analogie des symptômes de carence en vitamine E et en sélénium relève de leurs interventions, indépendantes ou non, en tant qu'antioxydants.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc PASCAUD : docteur ès sciences, professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Médias

Autres références

-

AVITAMINOSES

- Écrit par Marc PASCAUD

- 212 mots

C’est en 1897 qu’un médecin hollandais, C. Eijkman a fait disparaître, à Java, chez les consommateurs de riz poli (dépourvu de l’enveloppe du grain), un syndrome neurologique appelé béri-béri, en introduisant dans leur alimentation du son de riz. Il avait préalablement guéri de même...

-

VITAMINES - (repères chronologiques)

- Écrit par Marc PASCAUD

- 186 mots

1897 C. Eijkman prouve que le béri-béri est un syndrome carentiel.

1909 F. G. Hopkins et W. Stepp découvrent la vitamine A (rétinol).

1910 C. Funk isole le facteur antibéribérique et l’appelle vitamine en raison de la présence d’un radical aminé dans cette molécule organique....

-

ASCORBIQUE ACIDE ou VITAMINE C

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 829 mots

Facteur vitaminique hydrosoluble indispensable à l'homme et à de nombreuses espèces animales, l'acide L-ascorbique, de formule brute C6H8O6, est aussi appelé vitamine C. Sa carence alimentaire provoque l'apparition de tuméfactions douloureuses gingivales et articulaires, de lésions osseuses...

-

BIOCHIMIE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 3 881 mots

- 5 médias

...protéines qui lui apportent des acides aminés dits indispensables, des acides gras dits essentiels, de nombreux métaux (fer, cuivre, molybdène, etc.) et des vitamines. Le premier facteur vitaminique connu fut celui reconnu par Eijkman dès 1897 et dont la carence était à l'origine d'une sévère affection tropicale,... -

BIOTINE

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 595 mots

Vitamine du groupe B, appelée aussi vitamine H ou bios II. Elle a été isolée par F. Kögl et B. Tonnis en 1936 à partir du jaune d'œuf. Sa formule a été élucidée par V. du Vigneaud : c'est l'acide D-2′-oxo-(3,4)-imidazolido-2-tétrahydrothiopène valérique :

Elle existe...

-

CROISSANCE, biologie

- Écrit par Encyclopædia Universalis , André MAYRAT , Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN

- 14 766 mots

- 7 médias

Il ne s'agit pas de substances macrotrophiques mais de composés agissant à faibles doses et indispensables à la croissance. Ces substances ( vitamines, hormones) ne sont pas nécessairement synthétisées par tous les végétaux et, pour un même végétal, par tous les organes. - Afficher les 18 références

Voir aussi

- ENZYMES

- COAGULATION DU SANG

- RÉTINOÏQUE ACIDE

- AVIDINE

- VITAMINE K

- PELLAGRE

- MÉGALOBLASTIQUE ANÉMIE

- HYDROXYLATION

- MÉTABOLISME CELLULAIRE

- COENZYMES ou COFACTEURS ENZYMATIQUES

- VITAMINE A

- VITAMINE A1 ou RÉTINOL

- DÉCARBOXYLATION

- NICOTINAMIDE

- NAPHTOQUINONES

- FLAVINE ADÉNINE DINUCLÉOTIDE (FAD)

- FLAVOPROTÉINES

- VITAMINE B2 ou RIBOFLAVINE

- NICOTINAMIDE ADÉNINE DINUCLÉOTIDE PHOSPHATE (NADP)

- PYRUVATE

- TRANSAMINASE

- ABSORPTION INTESTINALE

- MÉTABOLISME INTERMÉDIAIRE

- MÉTABOLISME AZOTÉ

- PROTHROMBINE

- ÉPITHÉLIOMA ou CARCINOME

- NICOTINAMIDE ADÉNINE DINUCLÉOTIDE (NAD)

- VITAMINE D3 ou CHOLÉCALCIFÉROL

- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS

- TOCOPHÉROLS

- VITAMINE B1 ou THIAMINE

- VITAMINE B6

- PANTOTHÉNIQUE ACIDE

- VITAMINE B12 ou CYANOCOBALAMINE

- BIERMER MALADIE DE ou ANÉMIE PERNICIEUSE

- FOLIQUE ACIDE

- RÉTINAL

- ANTICANCÉREUX

- BESOINS NUTRITIONNELS ou BESOINS ALIMENTAIRES, physiologie

- GRAS MÉTABOLISME DES ACIDES

- COENZYME A (CoA)

- ACIDES GRAS INSATURÉS

- ACÉTYL-COENZYME A ou ACÉTYL-CoA

- OXYDORÉDUCTIONS, biologie

- BIOÉNERGÉTIQUE

- MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE

- CHAÎNE RESPIRATOIRE

- TRYPTOPHANE

- OXYDASES

- CALCIUM & MÉTABOLISME CELLULAIRE

- ANTIVITAMINES K

- NUTRITION HUMAINE

- CAROTÈNE

- DÉSHYDROGÉNASES

- PROTÉINES

- ALIMENTATION, physiologie humaine

- VITAMINE D2 ou ERGOCALCIFÉROL

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE