VODOU ou VAUDOU

Article modifié le

Le vodou haïtien

Un ferment de résistance contre l'esclavage

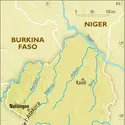

Au xvie siècle, dès l'importation des esclaves africains dans l'île d' Haïti, les colons français mettaient tout en œuvre pour les porter à oublier leur passé : nouvelle stratification sociale avec des avantages accordés aux uns et refusés aux autres pour empêcher toute conscience de classe, mélange sur les mêmes plantations d'ethnies différentes (venues notamment des régions du Dahomey, du Nigeria), interdiction systématique de leurs cultes, et imposition à tous du baptême catholique.

Sans recours, dépossédés de leur langue et de leur religion, les esclaves réussissent à trouver le chemin d'une riposte à l'oppression. Ils seront acculés à redire leur identité dans une formulation nouvelle de leur passé : la création d'une langue commune – le créole – et d'une religion commune – le vodou –, ferment de cohésion culturelle et de résistance politique. Partout en Amérique où des Noirs ont été introduits, on assiste à la reproduction du même phénomène, notamment au Brésil, avec le comdomblé et le macumba, et dans les Caraïbes. Face à un christianisme imposé par les maîtres comme caution morale à l'esclavage, la tactique utilisée consistait à s'adapter aux rites et aux symboles de l'Église, c'est-à-dire à les intégrer dans leur propre système. Dans sa constitution même, le vodou restera marqué par la clandestinité, le « hors-la-loi ».

Même lors de l'indépendance (1804), quand l'esclave eut chassé le maître, celui-ci ne continua pas moins à hanter la conscience haïtienne par la langue française maintenue comme langue officielle du pays et par le catholicisme, qui restait religion d'État. Une constante de l'histoire haïtienne sera cette oppression (sous forme de refoulement) néo-colonialiste qui portera tous les gouvernements à s'aligner sur le modèle du maître. Cette marginalisation du vodou fut consacrée par la signature d'un concordat entre le Vatican et l'État haïtien en 1860 ; désormais, il revint à l'Église d'exorciser la conscience haïtienne de ses « survivances primitives » en lui imposant la façade de la culture occidentale. Portée par sa prétention à l'universalité, l'Église s'engagea dans plusieurs croisades contre le vodou dont la plus célèbre, la « campagne antisuperstitieuse » de 1941, fut organisée avec l'appui même du bras séculier.

Un langage de survie. Originalité d'un système culturel

Sans être réductible à un langage de frustrations sociales, le vodou apparaît, pour la plupart des Haïtiens des villes et des campagnes, comme le seul refuge contre une exploitation économique implacable et contre un système culturel étranger (langue, école, régime administratif, religion, institutions juridiques, etc.) auquel ils ont été contraints à se soumettre. En dépit du complexe d'infériorité qu'on rencontre chez nombre d'entre eux, le vodou continue à être pratiqué avec une sérénité déconcertante : c'est qu'il représente un système original qui semble satisfaire ses adeptes.

Le vodou, d'abord, offre à ses fidèles toute une mythologie et un ensemble de pratiques rituelles qui rendent compte à la fois de l'origine du monde, des lois de la nature, de tous les aspects de la vie sociale et individuelle et de tous les événements.

Au-dessus de tout, il existe Dieu, ou le « Grand Maître », créateur des génies (esprits appelés « Lwa ») qui sont au service de l'homme. Débonnaire et inoffensif, Dieu reste celui sans la permission de qui les esprits ne peuvent être efficaces. Si son nom est souvent invoqué dans la vie quotidienne, on ne lui rend cependant aucun culte, car, placé au fondement de la symbolique des esprits, le Grand Maître en constitue la réserve.

Certains ont voulu le prendre pour le Dieu chrétien. Effectivement, les vodouisants ne semblent pas ici opérer de distinction ; il s'agirait, en vérité, d'une annexion des représentations du christianisme par le vodou ; c'est ainsi que les esprits correspondent à peu près tous à des saints catholiques. Pourtant, dans l'esprit du vodouisant, aucune confusion ne se produit. On peut seulement dire que la mythologie vodoue trouve dans le christianisme un terrain où elle peut s'abriter et refleurir.

De même, au niveau des pratiques rituelles, le vodou adapte son calendrier à celui de l'Église catholique et réinterprète les sacrements comme condition nécessaire à l'efficacité de son propre culte. L'attention des fidèles reste ainsi invariablement fixée sur l'univers des esprits qui régit leur vie jusque dans ses moindres détails. Dès sa naissance, le vodouisant, après le baptême catholique, est placé sous la protection de son « Lwaracine », sorte de patron, esprit tutélaire de sa famille. Plus tard, il sera même appelé à subir les épreuves de l'initiation. Il revêtira une nouvelle personnalité. Il devra servir un esprit spécial, le « Lwa-mε t-tε t » (Lwa maître-tête), qui seul devra assumer la direction de sa vie. Tout adepte du vodou se considère en situation de mariage avec un esprit dont il se dit le cheval au moment de la possession. Celle-ci, appelée « crise de Lwa », est l'aspect le plus fascinant du vodou. Elle se produit normalement au cours des cérémonies ou « manger-Lwa » qui ont lieu dans les temples (ou U f ɔ) et qui comportent, en général, trois mouvements : les rites d'entrée (salutations des objets sacrés, litanies des esprits et des saints précédées de l'invocation du Grand Maître) ; le sacrifice de volailles ou de l'animal symbolique du « Lwa », qui comprend lui-même la consécration des offrandes et l'épiphanie des « Lwa » – à chacun de ceux-ci correspondent des chants, des rythmes de tambour et des danses appropriées ; enfin, l'immolation de la victime et des rites de communion et de divination. Tenue pendant longtemps pour une condition pathologique, la possession, qui est le point culminant de la cérémonie, remplit une fonction sociale et structurante pour la personnalité du vodouisant. Celui-ci vit la transe de l'esprit comme l'orgasme de sa libération. Il entre en communion avec le monde et surmonte durant quelques instants toutes les inharmonies de la vie quotidienne.

On a voulu voir dans ce culte une simple religion utilitaire où la magie est maîtresse. Dans la réalité, si celle-ci fait partie intégrante du vodou, cela ne fait que souligner davantage qu'il fonctionne à la manière de toute religion. Ceux qu'on peut désigner comme les administrateurs du sacré vodou, à savoir le « Ugã » (prêtre vodou) ou « mambo » (si c'est une femme), le « bɔkɔ » (magicien servant des deux mains, c'est-à-dire pour le bien et pour le mal), le « loup-garou », ou sorcier, représentent trois personnages inséparables ; ils sont incompréhensibles aussi sans le consensus social, qui, lui, les distingue pour mieux consolider ses croyances et ses pratiques. Comme les esprits tantôt bons tantôt mauvais, ces trois personnages renvoient à un mode d'organisation de l'ordre et du désordre qui donne au vodou son caractère de système total : lieu pour le fidèle d'une sorte d'invulnérabilité contre toutes les insécurités.

Actualité du vodou

Aujourd'hui encore, aux yeux des missionnaires, le vodou constitue une mosaïque de pierres d'attente pour le christianisme. La même mentalité de chrétienté demeure ici à l'œuvre pour lui dénier tout droit à l'existence autonome. De concert avec cet impérialisme culturel représenté par l'Église, l'idéologie duvaliériste en prenant appui sur la négritude a fait une utilisation démagogique du vodou à ses propres fins politiques. Par là, elle a dévoyé tout un mouvement de réhabilitation du vodou, entrepris en 1928 (durant l'occupation américaine de 1915 à 1934) par Jean Price-Mars dans son ouvrage Ainsi parla l'Oncle. À sa suite, toute une frange d'intellectuels d'inspiration marxiste (notamment J. Roumain, J. S. Alexis, R. Depestre) ont essayé de réassumer toute la part de rêve et de fantastique qui se déploie dans le vodou. Mais ils n'ont pas épuisé le problème de ce dernier comme singularité culturelle dans la formation sociale haïtienne.

Sans être la cause du sous-développement des masses haïtiennes, ni la pure reproduction des aliénations économiques et sociales, le vodou reste avant tout un langage : celui des couches populaires qui appellent, attendent et anticipent par l'imaginaire leur libération (politique et culturelle), dans l'effervescence et l'ivresse de la chevauchée des esprits.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc AUGÉ : président de l'École des hautes études en sciences sociales

- Laënnec HURBON : docteur en théologie, docteur en sociologie, chargé de recherche au C.N.R.S (section sociologie)

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Autres références

-

AMÉRIQUE LATINE - Les religions afro-américaines

- Écrit par Roger BASTIDE

- 3 176 mots

- 1 média

...masse noire qui l'a abandonné ; elle constitue le culte en quelque sorte officiel de toute la paysannerie haïtienne. Les premières descriptions qu'on a du vodou haïtien en donnent une image trompeuse, car elles en ont fait un culte de la couleuvre et ont même parfois parlé de sacrifices d'enfants. En réalité,... -

BÉNIN

- Écrit par Richard BANÉGAS et Encyclopædia Universalis

- 8 282 mots

- 2 médias

...puissance du royaume reposait sur les ressources militaires et religieuses. Le roi n'était pas considéré comme un dieu, mais il avait un caractère sacré. Le souverain tirait l'essentiel de sa légitimité du vodun et veillait à s'attacher l'influence des prêtres et des devins (hunon,bokonon... -

CRÉOLE MUSIQUE

- Écrit par Oruno D. LARA

- 1 947 mots

- 1 média

...africaines où prédominent les tambours se sont imposées pour invoquer les dieux Ogun, Xango et Yemaya. Battre le tambour joue un rôle fondamental dans le vaudou haïtien. Plusieurs types de tambours rada (adjunto ou manman,hounto et boula) constituent l'orchestre des rituels congo ou petro avec l'... -

MÉTRAUX ALFRED (1902-1963)

- Écrit par Jean-Claude PENRAD

- 598 mots

Né à Lausanne, où il commença ses études après avoir vécu une partie de son enfance en Argentine (son père exerçait la médecine à Mendoza), Alfred Métraux poursuivit celles-ci à Paris, à l'École des chartes, où il se lia d'une durable amitié avec Georges Bataille et Michel Leiris. Il étudia...

Voir aussi