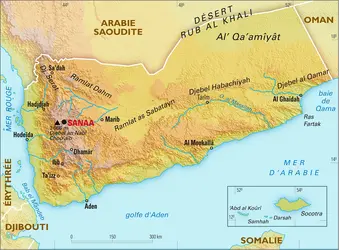

YÉMEN

| Nom officiel | République du Yémen |

| Président du Conseil de direction présidentiel | Rashad al-Alimi - depuis le 19 avril 2022 |

| Chef du gouvernement | Ahmed Awad ben Moubarak - depuis le 8 février 2024 |

| Capitale | Sanaa |

| Langue officielle | Arabe |

| Population |

39 390 799 habitants

(2023) |

| Superficie |

527 970 km²

|

Article modifié le

Archéologie

« L 'Arabie du Sud est un problème pour le futur », écrivait en 1943 l'anthropologue américain C. S. Coon pour exprimer l'état de nos connaissances sur le passé du Yémen. Assimilée au royaume de Saba des textes bibliques, la civilisation sud-arabique avec ses monuments imposants et ses inscriptions en caractères alphabétiques fut connue des érudits dès la seconde moitié du xixe siècle. Les inscriptions, très tôt déchiffrées, livrèrent des bribes d'histoire, mais des conditions d'accès très difficiles interdirent longtemps tout approfondissement de ce savoir. Des comparaisons avec le monde méditerranéen pourtant lointain n'ont toujours pas permis d'établir une chronologie absolue qui soit assurée. La genèse même de cette civilisation d'apparence urbaine reste mal connue, on suppose qu'elle est due à l'installation de nouvelles populations. Mais l'origine de celles-ci a varié au gré des hypothèses sur l'évolution des langues sémitiques auxquelles appartient la langue notée dans les inscriptions. S'agissant d'une civilisation qui fut brillante et dont on sait qu'elle fut en relation avec l'Éthiopie, que le judaïsme et le christianisme furent impliqués dans son histoire et qu'elle est toute proche des sources de l'islam, cette absence de connaissances est frustrante. Le jugement de C. S. Coon reste en partie vrai, même si les recherches permettent d'espérer enfin une meilleure compréhension du très riche passé préislamique d'une région que les auteurs classiques dénommaient Arabia felix, l' Arabie heureuse.

La préhistoire

Les spécialistes des hautes époques préhistoriques regardent avec intérêt cette région voisine de l'Afrique orientale. Entre le « berceau » africain et l'Asie, l'Arabie apparaît en effet comme le point de passage obligé pour les premiers hominidés. Mais, si prometteuses soient-elles, les prospections n'ont livré jusqu'ici qu'un matériel hors contexte, dont l'ancienneté varie, au gré des auteurs, entre 500 000 et 50 000 ans. Une série d'abris-sous-roche fouillés par une équipe russe dans la région de Raybun dans le Hadramaut a livré une succession de niveaux dont les plus anciens ont été attribués à l'Oldowayen et datés d'il y a un million d'années. Ces résultats ont été contestés et demandent à être vérifiés.

La découverte de la protohistoire

L 'idée domina longtemps que le mode de vie paléolithique fondé sur la chasse et la cueillette avait duré très tard, peut-être même jusqu'à ce que de nouveaux venus fondent la civilisation sud-arabique. Les recherches, menées depuis les années 1980 par l'équipe archéologique italienne dirigée par Alessandro de Maigret, montrent qu'il n'en est rien et dessinent progressivement le scénario qui va conduire de la préhistoire aux civilisations étatiques de l'Âge du fer.

Des campements de chasseurs-cueilleurs de l'Holocène ancien et moyen ont été repérés dans des zones géographiques fort différentes. Les marges du Rub' al-Khālī ont livré en abondance des outillages de silex et d'obsidienne (pointes de flèches, pièces foliacées et racloirs) sur les rives d'oueds et de lacs fossiles. Au VIIIe millénaire, dans la plaine côtière de la mer Rouge ( Tihama), des outillages similaires étaient associés, à ash-Shumah, à des restes d'ânes sauvages et de bovidés. Cela traduit une intensification et une spécialisation de la chasse caractéristiques de ces périodes en bordure du désert et peut-être un début d'élevage comme on les retrouve alors en Arabie orientale dans la région du Hasa ou plus au nord à Umm Dabagiyyah, en Iraq. À la même époque, les mangroves des bords de la mer Rouge étaient exploitées par des collecteurs de coquillages. Il s'agit là de sites dits de surface, réduits par l'action du vent à une nappe d'objets dont toute trace organique a disparu. Des restes de campement ont été retrouvés sur le versant oriental du haut plateau yéménite sur le site d' ath-Thayyila, à 2 000 mètres d'altitude, enfouis sous des niveaux néolithiques plus récents. Ils étaient associés à des ossements de bovidés sans doute domestiques. Le même niveau a livré un fragment de figurine féminine en terre crue, comparable à celles qu'on trouve dans le Néolithique précéramique de Palestine au VIIe millénaire.

Ce niveau ancien d'ath-Thayyila pourrait marquer le début d'une tradition différente entre les zones basses des marges désertiques et le haut plateau, où l'on distingue deux phases dans ce qu'il est convenu d'appeler le Néolithique. Pendant la plus ancienne, sur le site de Qutran, la chasse reste l'activité essentielle d'après le témoignage des pointes de flèche, tandis que, pendant la plus récente, datée du Ve millénaire par le carbone 14 à ath-Thayyila, bovidés et ovi-capridés étaient domestiqués, les premiers étant prédominants. Les archéologues s'interrogent sur l'existence d'une agriculture dès cette époque. Il faut attribuer au Ve millénaire les plus anciennes gravures rupestres connues sur le plateau yéménite. Dans la région de Saada, elles sont associées à des sites archéologiques de même date (foyers et trous de poteaux). Les sites « néolithiques » du Rub' al-Khālī jalonnent le cours fossile d'un système fluvial aujourd'hui disparu qui drainait à l'Holocène moyen les eaux des hautes terres et les acheminait vers l'océan Indien en suivant l'actuelle vallée de l'Hadramaut. Datés du VIIe au Ve millénaire, ils sont caractérisés par des foyers circulaires et par un abondant outillage de silex et d'obsidienne. On les interprète comme des camps de chasseurs-cueilleurs où rien ne permet ni d'affirmer une quelconque domestication des plantes et des animaux, ni de l'exclure complètement. Une magnifique frise de bouquetins et d'ânes sauvages à al-Amsān près de Rada n'est pas sans rappeler des reliefs de cornes stylisées sur un bloc de rocher utilisé dans la construction d'une cabane à Qutran.

L'Âge du bronze

Les prospections italiennes sur le rebord oriental du plateau et les prospections françaises dans les basses terres du Jawf ont révélé de nombreux villages et hameaux de l'Âge du bronze. Ceux-ci sont composés de groupes de pièces quadrangulaires disposées dans des enclos circulaires, et dont les bases en pierre supportaient une superstructure en brique crue ou en matériau léger. L'outillage inclut des objets variés en silex, quartz et obsidienne, des meules et des broyeurs en roche dure, mais aussi de la poterie. Les fouilles italiennes de Wādī Yanā'im témoignent d'une économie agricole (blé, orge, sorgho) et pastorale (ovi-capridés et bovins, les premiers dominant largement, contrairement au Néolithique). Ces villages ont été datés au carbone 14 du IIIe et de la première moitié du IIe millénaire.

Un site de la même époque a été découvert à Sihi en 1985, sur la côte de la Tihama saoudienne, et l'on s'accorde pour rattacher à cette période les poteries du site côtier de Subr à l'ouest d'Aden. Les formes de cette céramique peuvent être rapprochées de l'Âge du bronze syro-palestinien, mais le décor incisé au peigne évoque les traditions de l'Afrique orientale. On a recueilli encore trop peu de matériel pour pouvoir analyser de manière plus approfondie ces questions, mais les fouilles d'une mission allemande à Subr sont très prometteuses.

Sur certains sites de la région nord du Jawf, des pierres dressées, dont la hauteur peut atteindre 5 mètres, sont associées aux structures d'habitat de l'Âge du bronze, comme à Adram dans le Wādī Zuraib. Aucun des nombreux monuments mégalithiques du Yémen n'a été daté avec précision. Les alignements mégalithiques exceptionnels d'al-Mahandād, le « Stonehenge yéménite » de la Tihama, sont datés selon les estimations entre le IVe et le IIe millénaire. Sommes-nous là en présence de centres « cultuels » régionaux équivalant à ce que représentent les ensembles mégalithiques en Europe occidentale ? Si l'hypothèse était vérifiée, l'idée selon laquelle cet Âge du bronze est peut-être un prologue aux civilisations sud-arabiques postérieures s'en trouverait renforcée. C'est à cette période formative que l'on peut attribuer une partie des nombreux monuments mégalithiques qui jalonnent sous des formes variées les crêtes rocheuses et les plateaux du Yémen. Les cairns ( tumulus) de pierres, dont certains sont munis d'une « traîne » formée de piles de pierres plus petites, sont peut-être apparus au IIIe millénaire et se sont maintenus au IIe millénaire. Ils sont groupés en vastes ensembles au pied du Jabal al-Lawdh ou sur les bords du plateau du Hadramaut. On connaît aussi dans le Wādī Sarr, au nord de Shibam, une tombe à chambres multiples séparées par des dalles de pierre ornées de motifs géométriques, mais aucune fouille détaillée ne permet d'interpréter plus complètement ces monuments, dont l'utilisation s'est poursuivie sans doute jusqu'à l'époque sud-arabique.

L'origine de la civilisation sud-arabique

Plusieurs dates ont été proposées pour les débuts de la civilisation sud-arabique. Au début du xxe siècle, on faisait remonter le royaume minéen du Jawf au xiiie siècle avant notre ère. Deux autres théories proposent l'une le début du viiie, l'autre la fin du vie siècle. La dernière, qui fut longtemps en faveur, reposait sur des correspondances entre paléographie sud-arabique et paléographie grecque ; les deux dates plus anciennes (xiiie et viiie s.) sont des extrapolations faites à partir de la mention d'un « roi de Saba » dans des textes assyriens de la fin du viiie siècle. Ces arguments d'ordre historique, étayés par l'analyse d'objets d'art sans contexte connu, ne sauraient être acceptés par les archéologues, qui ne peuvent pas davantage confondre l'apparition d'entités étatiques ou urbaines en Arabie du Sud avec l'apparition d'une épigraphie monumentale ou avec la première mention de telle ou telle dynastie. Si d'amples moissons épigraphiques ont permis aux historiens de reconstituer, au moins de manière partielle, des conflits entre États, des listes de gouvernants et de fonctionnaires, des panthéons, les archéologues doivent se contenter de données beaucoup moins nombreuses. L'évolution de la céramique restant incertaine, ce sont bien souvent ces inscriptions à la chronologie contestée qui servent à dater les monuments et de très nombreuses œuvres d'art provenant presque toutes de fouilles clandestines.

Les niveaux les plus profonds de la fouille de Shabwa sont datés par le carbone 14 de la première moitié du IIe millénaire. Les niveaux les plus anciens de Hajjar bin Humeid ont été datés de la fin du IIe millénaire par une seule date radiocarbone publiée en 1952 (la première date publiée pour le Yémen). Elle fut alors fort critiquée car elle plaçait à la même date les premières attestations d'écriture, mais elle est désormais acceptée pour les niveaux les plus anciens atteints sur la fouille de la mission italienne à Yala. Bir Hamad, à l'entrée du Hadramaut, existait déjà au xiiie siècle, tandis que les archéologues allemands qui étudient le système d' irrigation de Marib s'accordent pour dater du milieu du IIe millénaire au plus tard ses premières réalisations, des dates beaucoup plus anciennes étant même proposées. Il semble donc qu'on doive revenir pour les premières villes sud-arabiques à une chronologie plus ancienne, ce qui ne vaut pas forcément pour les documents écrits, qui sont cependant eux aussi plus anciens qu'on ne l'avait supposé jusqu'ici. Des fouilles nombreuses sont encore nécessaires pour affiner ces acquis, mais nous possédons maintenant suffisamment de données pour proposer l'hypothèse d'une formation des villes sud-arabiques à partir d'un substrat local. Les sites de l'Âge du bronze des vallées adjacentes du Jawf par exemple sont très proches des futures villes minéennes et peuvent très bien avoir constitué le tissu rural à partir duquel elles se sont formées. L'un des obstacles essentiels à la compréhension archéologique de cette période cruciale est constitué par l'accumulation de sédiments sur plusieurs mètres d'épaisseur due aux systèmes d'irrigation antiques, parfois jusqu'à nos jours dans les grandes vallées du Jawf, de Mārīb ou du Hadramaut. Sédiments qui occultent tout vestige de l'occupation antérieure de ces régions.

Les États des piémonts du plateau

Jusqu'au ier siècle avant notre ère, l'histoire de l'Arabie du Sud est dominée par les États des piémonts. Parmi les nombreux sites de la région minéenne, le Wādī al-Jawf, on peut citer la capitale, Qarnaw, dans le nom actuel de laquelle (Ma'in) subsiste l'ancienne appellation de la région minéenne, Kamna, as-Sawda et Baraqesh. Mārīb était la capitale du royaume de Saba, dont faisaient également partie Sirwa et Yalā. Timna, dans le Wādī Beihan, était la capitale de Qataban, et Shabwa contrôlait le Hadramaut. Le pouvoir de ce dernier s'étendait jusqu'au Dhofar dans l'actuel sultanat d' Oman, où les fouilles de Khor Rori, l'antique Summuram près de Salalah, ont révélé une forteresse édifiée au ier siècle de notre ère dans le but de contrôler le commerce maritime de l'encens. Moins connu, le royaume d'Awsan occupait la zone côtière du Sud-Yémen. Vers la fin du iie siècle avant notre ère, la fondation de l'État himyarite avec sa capitale à Du Raydan, l'actuelle Zafar, marque l'apparition du plateau sur la scène politique sud-arabique, mais ce n'est que vers 300 après J.-C. que l'unification des plateaux et des piémonts fut réalisée sous la direction himyarite. Le commerce, et particulièrement celui de l'encens, est généralement considéré comme l'origine de la richesse de ces États, et ses fluctuations servent souvent d'explication aux évolutions historiques. Mais peut-être doit-on se méfier d'un point de vue trop occidental, accrédité par les auteurs classiques qui décrivent l'opulence de ces royaumes caravaniers qui acheminent vers le monde méditerranéen de coûteuses denrées exotiques. L'agriculture fut, elle aussi, florissante, justifiant des investissements techniques considérables – les systèmes d'irrigation. Dans le même temps, notre interprétation de ces entités politiques comme États peut être trompeuse dans la mesure où les historiens montrent que leur structure était fortement tribale.

Dès l'époque classique des royaumes du piémont, les villes sud-arabiques atteignent plusieurs dizaines d'hectares. Elles sont ceintes de fortifications de pierre en bel appareil de grande taille, ornées d'inscriptions dédicatoires, flanquées de tours et de bastions quadrangulaires et de portes monumentales. À l'intérieur, des maisons à fondation de pierres et superstructures en pierre ou en brique crue s'élevaient sur plusieurs étages, ainsi que des palais et des temples. On discute encore pour savoir si ces architectures impressionnantes résultent d'influences égyptiennes, syro-phéniciennes, grecques ou perses. Quoi qu'il en soit, l'architecture sud-arabique a su développer un style homogène et original avec des variantes locales.

Les temples comportent en façade des portiques de piliers monolithiques reliés par de puissants linteaux de pierre, comme ceux du temple d'Almaqah dans l'oasis de Mārīb dont la reproduction orne les billets de banque du Yémen moderne. La mission italienne de Baraqesh a mis au jour en 1992 et restauré un des plus remarquables exemples de cette architecture : une petite construction hypostyle rectangulaire conservée jusqu'aux dalles de pierre du toit plat ; on y a retrouvé en place de lourdes tables à libation en pierre et le socle de statues. De date assez récente, son plan reprend celui de temples plus anciens comme ceux de Maïn (première moitié du Ier millénaire) ou as-Sawda. Ce dernier, étudié et restauré par une mission française, date de la première moitié du Ier millénaire avant J.-C. et possédait un remarquable décor gravé de motifs naturalistes et géométriques. Les fouilles du plus remarquable des ensembles cultuels du Yémen, le temple de Bilqis à Mārīb avec des propylées et une enceinte ovale, sont malheureusement interrompues depuis 1952, date à laquelle la mission américaine dut abandonner en grande hâte des recherches qui indisposaient les tribus locales. Les sanctuaires à l'écart des agglomérations sont nombreux, lieux d'assemblées tribales, tel le temple au pied du Jabal al-Lawdh, ou sanctuaires locaux comme celui de Ba Qutfa, adossé aux falaises qui dominent le Wādī Hadramaut.

Les palais sont moins connus. On ne peut guère mentionner que celui de Timna, capitale de Qataban, fouillé sous le nom de temple de 'Athar et, surtout, celui de Shabwa. Sans doute édifié au début du iiie siècle de notre ère, il comprenait une tour à plusieurs étages précédée d'une cour à portiques. Les soubassements étaient en pierre, l'élévation en brique crue à chaînage de poutres de bois. Les éléments en pierre et en bois étaient richement ornés de motifs essentiellement végétaux inspirés de l'art de l'Orient hellénisé, tout comme les peintures qui ornaient certains murs.

Les travaux hydrauliques sont tout aussi spectaculaires. Le plus connu est la digue de Mārīb, longue de 600 mètres et haute d'une quinzaine de mètres, parfois considérée comme le plus ancien barrage. Deux vannes monumentales alimentaient les répartisseurs secondaires et les canaux qui irriguaient champs et palmeraies. La date de cet ouvrage reste vivement controversée, entre le viiie et le ier siècle avant notre ère, et sa destruction à la fin du vie siècle après J.-C. est mentionnée dans le Coran. Il n'est que le dernier état de nombreux systèmes plus anciens, comme l'a montré l'étude préliminaire à la mise en eau d'une digue moderne, quelques kilomètres en aval, qui redonne à la région de Mārīb sa richesse agricole d'antan.

La plupart des systèmes d' irrigation étaient conçus, comme on a pu l'étudier à Shabwa, pour recupérer et répartir dans les champs les eaux des quelques crues annuelles des oueds. L'eau très limoneuse était amenée dans des champs séparés par de petites levées de terre et les irriguait, en même temps qu'elle y déposait une fine couche de limon. Ce processus répété au cours des siècles est à l'origine de l'agradation considérable des sédiments dans les grandes vallées. Barrages, citernes et canaux se comptent par centaines dans les hautes terres. La date de leur construction est souvent inconnue et leur typologie reste à établir. Dans le même ordre d'idées, on ignore à quelle époque furent mises en œuvre les cultures en terrasses qui font encore la richesse des montagnes yéménites.

Les tombes sud-arabiques sont généralement des constructions souterraines à chambres multiples, comme la nécropole de Timna, construites ou creusées dans le rocher, voire dans les sédiments des terrasses alluviales. Celles qui furent fouillées vers 1985 par la mission française dans le Wādī Dura au Sud-Yémen contenaient un très riche matériel, daté du ive siècle de notre ère.

L'abondance d'œuvres d'art sculptées n'est pas l'un des moindres aspects de la civilisation sud-arabique, mais là encore se posent de complexes problèmes d'attribution chronologique et géographique. Le point le plus discuté est celui des influences en provenance du monde hellénisé mais aussi de la Grèce archaïque. Les panneaux décorés de fines incisions représentant des frises d'animaux et de prêtresses associés à des éléments végétaux qui ornent les dalles des temples minéens du Jawf sont certainement parmi les plus anciens témoignages de cet art. Les grands monuments des États du piémont portent des frises en relief de têtes d'oryx, de capridés ou de bovidés. Autels et tables à libations sont nombreux, souvent ornés de têtes de bovidés en relief. Aux premiers siècles de notre ère, l'influence du monde hellénisé est particulièrement nette dans le décor architectural. La statuaire est exceptionnellement riche, isolée ou ornant des stèles funéraires. Aux plus anciennes périodes peuvent être rapportées de nombreuses statuettes en albâtre ou en pierre tendre, avec des éléments rapportés (yeux, chevelure, barbe, etc.) en matériaux divers. Très tôt apparaissent aussi des statues en bronze, dont la plus représentative est un guerrier portant une peau de lion, haut d'un mètre, trouvé lors des fouilles du temple d'Awwam à Mārīb (musée de San'a) et généralement rapproché de modèles grecs archaïques. Beaucoup plus récentes sont les grandes statues de bronze (hautes de près de 2,30 m) trouvées en 1931 à Ghaiman, lors de fouilles entreprises par le prince héritier du Yémen. Inscrites aux noms d'un souverain himyarite et de son fils qui régnèrent au début du ive siècle de notre ère, elles portent la marque d'un artisan grec : Phokas epoiei, et sans doute celle de son assistant local, qui en assembla les pièces. De nombreux objets d'art furent importés du monde méditerranéen dont on imita aussi les modèles monétaires, en particulier le tétradrachme d'Alexandre.

Pourvoyeuse de fragments inscrits auprès des épigraphistes, l'archéologie du Yémen révèle un tout autre type de document écrit : des bâtonnets de bois couverts d'une graphie cursive, bien préservés par le climat aride des marges désertiques. Cette découverte de textes différents des inscriptions dédicatoires avec lesquelles on a jusqu'ici écrit l'histoire des cultures sud-arabiques montre la nécessité de nouvelles fouilles archéologiques. Les travaux de ces dernières années n'ont pas seulement ajouté à la profondeur chronologique de nos connaissances sur l'histoire du Yémen, ils ont montré les lacunes d'une étude fondée sur des pièces indatables ou mal datées en révélant que, même aux périodes historiques, les informations dont nous disposons apparaissent encore très lacunaires comparées aux richesses que renferme le sol de l'Arabie méridionale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laurent BONNEFOY : chercheur CNRS au Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po

- André BOURGEY : professeur émérite des Universités

- Serge CLEUZIOU : directeur de recherche au CNRS

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

YÉMEN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ADEN

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 601 mots

Ville du Yémen, Aden se dresse sur une péninsule située sur la côte nord du golfe homonyme.

La ville est mentionnée pour la première fois dans l'Ancien Testament (Ézéch., xxvii, 23) sous le nom d'Éden, au côté de Kanné. Les deux villes, avec lesquelles Tyr commerçait, étaient alors les...

-

ARABIE

- Écrit par Encyclopædia Universalis , Robert MANTRAN et Maxime RODINSON

- 7 615 mots

...révoltées sous la conduite d'un descendant des anciens souverains de Hirā ; puis ce furent les tribus du ‘Omān qui subirent la loi des musulmans. Restaient le Yémen et le Hadramaoūt. Après la prise de La Mecque par Mahomet, les tribus du Yémen étaient venues faire leur soumission au Prophète ; celui-ci avait... -

ARABIE SAOUDITE

- Écrit par Philippe DROZ-VINCENT , Encyclopædia Universalis et Ghassan SALAMÉ

- 25 172 mots

- 10 médias

...Bagdad sur le marché pétrolier ferait chuter les prix), soit, contrairement au dual containment américain, se rapprocher de l'Iran à partir de 1998. La crainte suscitée par la réunification du Yémen (1990), où l'ex-pouvoir du Nord issu de l'armée domine nettement les institutions politiques fusionnées,... -

ARABISME

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Maxime RODINSON

- 5 531 mots

- 6 médias

...République arabe unie (1er févr. 1958), complétée bientôt par une fédération très lâche (et ouverte à d'autres membres éventuels) avec le Yémen (8 mars) sous le nom d'États arabes unis, fit croire aux idéologues du nationalisme arabe que la création du grand État arabe unitaire était en... - Afficher les 20 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- MOKA

- IRRIGATION

- BRONZE, sculpture

- ATH-THAYYILA SITE PRÉHISTORIQUE DE

- ISLAMISME

- FRISE

- LIBÉRATION NATIONALE

- INSCRIPTIONS, archéologie

- SUBR SITE ARCHÉOLOGIQUE DE

- ATTENTAT

- PIERRE, architecture

- PARTITION POLITIQUE

- GUERRE CIVILE

- HYPOSTYLE, architecture

- MENHIR ou PIERRE DRESSÉE

- COMMERCE, histoire

- ARABIQUE PÉNINSULE ou PLATE-FORME

- RÉPUBLIQUE ARABE UNIE (RAU)

- ROUTES DES INDES

- VILLAGE

- TOMBE

- TUMULUS

- TEMPLE, Moyen-Orient

- TAÏZZ

- HODEIDA

- ÉGYPTE, histoire, de 1952 à nos jours

- BADR MUḤAMMAD AL- (1927-1996) imām du Yémen

- ÉMIGRATION

- RÉPRESSION

- SUD-ARABIQUE, langue

- BRITANNIQUE EMPIRE, Moyen-Orient

- GRAVURE, art préhistorique

- LITHIQUES INDUSTRIES

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- HIMYARITES ou HOMÉRITES

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- CONFLIT ARMÉ

- ANTIQUITÉ, sculpture

- ANTIQUITÉ, architecture

- ROUTES MARITIMES

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- VILLES PRIMITIVES

- CAIRN

- SHIBAM, Yémen

- MOHAMMED ALI NASSER (1939- )

- AHMAD IBN YAHYA (1895-1962) imām du Yémen (1948-1962)

- ‘IRYĀNI ‘ABD AL-RAHMĀN AL- (1917-1998)

- MĀRĪB, Yémen

- SHABWA, Yémen

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- HOUTHI

- HADI ABD RABBO MANSOUR (1945- )

- AQPA (Al-Qaida dans la péninsule arabique)