YOGA

Article modifié le

Les pratiques

La même ambiguïté apparaît dans les pratiques qui donnent au yoga une physionomie originale et le distinguent à l'évidence des autres courants de pensée de l'hindouisme : car c'est par des gestes d'une banalité triviale (se tenir droit, respirer lentement) que les adeptes prétendent opérer la transmutation de la personne humaine. Mais là encore les actes accomplis de la sorte agissent aussi (et surtout) sur un autre plan : ils mettent en œuvre des forces cosmiques, celles-là même dont le corps subtil est le champ d'action.

Conditions préliminaires

Cela se marque, d'emblée, par l'interdiction qui est faite à quiconque de pratiquer le yoga sans avoir reçu l' initiation d'un maître qualifié ( guru). Or celle-ci ne peut être donnée qu'à celui qui en accepte les conditions : le yoga n'est pas une voie facile. En tout premier lieu, l'impétrant doit, solennellement, renoncer au monde. En Inde, où le devoir d'état est la norme universelle (dharma), c'est un acte dramatique, car il implique l'abandon de la caste et le rejet des pratiques religieuses (rituel familial) ; aux yeux de la tradition unanime, l'un et l'autre constituent des péchés sans rémission et condamnent celui qui les commet à renaître dans la condition la plus vile, tout en bas de l'échelle des existences : le bénéfice de millions de vies antérieures où, patiemment, l'individu est parvenu (au prix de quels efforts, de quelles souffrances !) à mériter la chance extraordinaire de naître dans le corps d'un hindou de bonne caste se trouve ainsi irrémédiablement gâché. Il faut donc d'abord croire que l'on pourra gagner la délivrance (le salut, le bien suprême) par l'exercice du yoga pour oser le renoncement ( saṁnyāsa). On peut imaginer l'angoisse de celui qui parie de la sorte sans être certain qu'il parviendra au but – car il ne suffit pas d'entreprendre l'exercice du yoga pour être assuré d'y réussir.

Ayant ainsi fait l'abandon de ses biens, de sa famille, de sa situation sociale, l'impétrant est mis à l'épreuve par le guru qu'il s'est choisi, puis, s'il en est jugé digne, il reçoit l'initiation. Alors seulement l'enseignement commence ; le disciple entreprend de franchir les huit étapes qui le conduiront au but qu'il recherche. Les Yoga Sūtra divisent, en effet, la méthode à suivre en huit chapitres (aṅga), qui sont autant de degrés à gravir pour parvenir à la délivrance ; du plus simple au plus difficile, le texte les analyse comme si l'on devait les distinguer absolument et ne passer de l'un à l'autre que successivement. En fait, la plupart des maîtres les enseignent par groupes plus larges, généralement en trois temps : l'acquisition des conditions psychologiques propres à permettre la parfaite assimilation de la doctrine ; puis les attitudes corporelles ( postures, tenue du souffle, etc.) qui conduisent le disciple à prendre conscience de son corps subtil et donc à en utiliser les énergies latentes ; enfin, les pratiques les plus difficiles, spécifiques du yoga, telles que la méditation profonde, la montée de la Kundalinī, etc.

Comme on le voit, le premier groupe appartient encore à la catégorie des conditions préliminaires : sous le nom de refrènements (yama) et d'astreintes (niyama), Patañjali enjoint de pratiquer des vertus telles que l'ahiṁsā (« éviter de nuire à autrui »), l'honnêteté, la véracité, la chasteté, la générosité, la propreté corporelle et morale, la sérénité, le goût pour l'ascèse, l'ardeur à l'étude (du yoga), la dévotion. Chaque maître colore son enseignement selon la façon qui lui est propre d'interpréter la doctrine : chez l'un, la vertu de dévotion ne sera qu'un exercice de fixation de pensée ; chez tel autre, elle deviendra au contraire une fin en soi ; il existe par exemple un japa-yoga, ainsi nommé parce qu'il recommande la répétition inlassable (japa) du nom du Seigneur comme moyen de parvenir à la délivrance.

La tenue du souffle

Viennent ensuite (ou plutôt simultanément, car il est évident que l'on ne saurait cesser de pratiquer les vertus) les efforts pour contrôler la respiration. La difficulté de l'entreprise requiert, là encore, des conditions particulières, la plus importante de toutes étant l'apprentissage d'une posture corporelle (āsana). On sait que les textes dressent un catalogue de dizaines d'āsana, souvent fort compliqués. Patañjali cependant se contente de prescrire le choix d'une posture « stable et agréable » (Yoga Sūtra, II.46). Le but n'est pas, en effet, de faire de la gymnastique acrobatique, mais de placer son corps dans une position telle que le manas puisse s'en distraire jusqu'à en oublier l'existence même. Ainsi pourra-t-il exercer son pouvoir à autre chose qu'à corriger sans cesse (au prix d'une agitation perpétuelle et épuisante) l'inconfort et l'instabilité de la masse charnelle dont la pesanteur est un obstacle symbolique à la grâce spirituelle. Il faut savoir « se tenir » pour prétendre avancer sur la voie du yoga, puisque celle-ci requiert l'usage de toutes les forces mentales dont l'individu peut disposer. De toutes les postures, la mieux connue (et, selon l'avis général, la plus efficace) est le padma-āsana (« posture du lotus »), qui consiste à s'asseoir en tailleur, mais avec les pieds placés de telle sorte qu'ils reposent, plante en l'air, sur les cuisses, les talons pressant la région pubienne. Il importe cependant de souligner que l'adepte peut, en principe, choisir n'importe quelle autre posture, pourvu qu'elle lui devienne suffisamment « stable et agréable » et qu'il en arrive ainsi à oublier son corps.

Alors, mais alors seulement, on entreprend de discipliner la respiration. Le seul fait d'inspirer lentement et profondément en pensant à ce que l'on est en train de faire suffit à apaiser l'agitation mentale : l'expérience est facile. Mais le yoga va beaucoup plus loin, et Patañjali le marque bien en donnant à cette pratique le nom de prānāyama (discipline du souffle) : non seulement le débit respiratoire doit être contrôlé, régularisé, mais encore il doit être ralenti, et cela de façon « héroïque ». Le guru tente de conduire son disciple à un point où il est capable de suspendre sa respiration, c'est-à-dire de retenir dans les poumons l'air insufflé aussi longtemps qu'il sera possible. Par un apprentissage régulier, tenace, fanatique, il est certain que nombreux sont les yogin indiens qui parviennent à des prouesses extraordinaires dans ce domaine (un domaine qui, aux yeux de la médecine occidentale, est extrêmement dangereux, même si l'apprenti est guidé par un maître). On doit ici se souvenir de ce qu'enseigne la théorie : les souffles ainsi disciplinés n'agissent plus seulement sur les constituants du corps grossier, mais deviennent les agents du corps subtil. L'homme ordinaire ne laisse pas à l'air insufflé le temps suffisant pour descendre jusqu'à la base du tronc où dort le Feu-de-la-Base ; l'adepte, au contraire, en suspendant sa respiration, permet au prāna de s'engager dans les nadī et ainsi d'aller attiser la flamme qui éveillera la Kundalinī : sans tenue du souffle, pas de progrès possible sur la voie du yoga.

Mais un geste d'une telle importance ne peut s'accomplir que si le manas est capable de forcer la nature, et il ne peut prendre toute son efficacité que si cet esprit est pleinement attentif à ce qu'il fait. C'est pourquoi l'étape suivante, le « retrait des sens » (pratyāhāra), doit en fait s'accomplir simultanément. Elle consiste, comme son nom l'indique, à se couper entièrement du monde extérieur en cessant de le percevoir : ne plus voir, ne plus entendre, etc., non pas en fermant les yeux ou en se bouchant les oreilles, mais en déconnectant les circuits de l'attention consciente. Peu importe ici que les yeux cillent à la lumière si le cerveau ne « traduit » pas les messages reçus. L'adepte concentre en lui-même toutes les forces que recèle l'esprit ; coupé de tout ce qui est profane, il accède déjà à un univers sacré dont il va lui appartenir de délivrer la puissance formidable.

La méditation

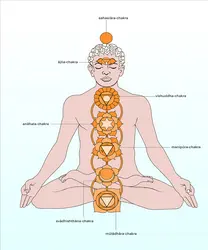

C'est là l'étape finale que les textes ne divisent en trois moments que par commodité pédagogique : dhāraṇā (« fixation »), dhyāna (« méditation »), samādhi (« position »). Parvenu à ce point, l'adepte a oublié qu'il a un corps (grâce à la posture qu'il a choisie) ; il n'a plus conscience du monde extérieur (grâce au pratyāhāra) et il dispose de toute la force bénéfique du souffle insufflé (grâce au prānāyama) : recueillant au plus intime de lui-même toute l'énergie dont il est capable, il force son esprit à se concentrer tout entier sur un seul point. Ce peut être une pensée (mais fixe, non évolutive) ou, de préférence, la vision d'un objet (image mentale d'une divinité, souvenir d'une action passée, etc.). À la limite, l'adepte peut même parvenir à concentrer sa force d'attention sur une absence d'image, un vide mental. S'il y arrive, les textes disent que son esprit « se dissout : c'est le laya-yoga (« yoga de la dissolution »), dont on assure qu'il est une des formes les plus hautes du yoga. Quelque chose alors prend le relais pour l'étape suivante (dhyāna ou méditation) : c'est la buddhi (« intelligence cosmique »), semblable au nous platonicien, distincte du manas et capable de « voir l'essence » (alors que le manas ne pouvait décoller de l'existence). C'est par la méditation conduite par la buddhi que l'adepte parviendra à voir son âme sise dans le lotus du cœur, et la vision béatifique de cette lumière inextinguible constituera en elle-même le samādhi et la délivrance. Ici il n'est plus question d'étapes chronologiquement distinctes, car on se trouve au-delà du temps : la méditation parfaite se transforme en samādhi, et celui-ci n'est pas autre chose que l'expérience de l'identité de l'ātman et du brahman. On ne saurait dater un tel événement ; et, si l'adepte en revient (quitte à y retourner lorsqu'il le juge opportun), ces voyages ne sont qu'apparemment distincts les uns des autres : en réalité, ils n'ont plus rien à voir avec les modes de l'existence (succession des instants, déterminations dans l'espace, etc.), puisqu'ils se situent au plan de l'essence. Le yogin est alors en état d'isolement parfait (kaivalya), même si on le voit vaquer à des besognes profanes et converser avec ses pairs ; on dit qu'il est un « délivré-vivant » (jīvan-mukta), capable de subsister en ce monde aussi longtemps qu'il le veut ou de le quitter s'il lui plaît.C'est pendant le dhyāna que s'opèrent la montée de la Kundalinī et l'ouverture des chakras, car ces entités, appartenant au corps subtil, ne peuvent êtres « vues » que par la buddhi (ou, comme on dit, par « l'œil de la connaissance », le fameux « troisième œil » que l'on situe sur le front, mais qui, en réalité, n'est autre que « l'œil du cœur », puisque le cœur est le siège de la buddhi). D'autres phénomènes surnaturels se manifestent également pendant la montée de la Kundalinī : par exemple, des sons divers sont perçus (toujours par la buddhi !) qui, tous, sont des images sonores du Son absolu (śabda-brahman), dont les vibrations soutiennent le monde où nous vivons. Les Upaniṣad enseignent que ce nada (« bruit ») n'est autre que l'interjection liturgique oṁ !, utilisée dans le Veda et identique au Verbe créateur.

D'autres aspects mériteraient d'être signalés, par exemple, le mariage de la Kundalinī (principe femelle) avec l'ātman (principe mâle), représentation des noces éternelles de Śiva et de Pārvatī. Les maîtres tantriques enseignent même que le samādhi se produit lorsque l'époux étreint l'épouse, c'est-à-dire lorsque la Kundalinī rejoint l'ātman dans le chakra supérieur. L'énergie femelle qui, dès lors, n'a plus sa raison d'être (elle ne servait qu'à permettre la délivrance de l'âme) se fond alors dans l'ātman qui sort du monde de l'existence par l'ouverture du crâne.

Dimension essentielle de l'indianité, le yoga a progressivement marqué de son influence la plupart des grands courants de pensée de l'hindouisme. Le Vedānta même, pourtant foncièrement intellectualiste, en a assimilé certains aspects ; et les maîtres modernes de cette école (la plus importante de l'hindouisme depuis trois siècles) professent que l'on peut très bien marier les enseignements de Śankara à ceux de Patañjalī. Il est significatif à cet égard de voir, par exemple, Aurobindo fonder son enseignement sur la doctrine d'un yoga « intégral », qui se présente comme une synthèse du Vedānta et du yoga classique. De la même façon, les courants dévotionnels mettent en avant des formes nouvelles de bhakti-yoga. Citons à cet égard les noms de Râmakrishna et de Vivékânanda, ce dernier prêchant expressément non seulement le bhakti-yoga, mais également un « yoga des œuvres » (karma-yoga) adapté à la mentalité moderne, avide de « service ». C'est par ces maîtres que l'Occident a connu le yoga.

Le plus souvent, c'est l'aspect spectaculaire, exotique, baroque qui a retenu l'attention des Occidentaux (Marco Polo déjà s'émerveillait des prouesses des yogin) ; mais nombreux sont ceux qui cherchent à aller plus loin que le pittoresque et à assimiler quelque chose d'une doctrine spirituelle si originale. Ainsi a-t-on tenté de pratiquer un « yoga chrétien » ou d'utiliser le yoga comme thérapeutique mentale. Cependant, ces tentatives ont en commun le défaut de vouloir transplanter un corps vivant sans souci de l'environnement naturel qui est le sien. Sans préjuger l'avenir, il semble bien que le yoga soit trop hindou pour pouvoir prendre vraiment racine hors de l'Inde.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean VARENNE : docteur ès lettres, professeur à l'université de Lyon-III

Classification

Médias

Autres références

-

ALCHIMIE

- Écrit par René ALLEAU et Encyclopædia Universalis

- 13 647 mots

- 2 médias

...pratiques indiennes auraient une origine arabe, mais un traité de Nâgârjuna, traduit en chinois par Kumârajîva trois siècles avant l'essor de l'alchimie arabe, fait état de la transmutation en or par deux procédés distincts, soit par la puissance des drogues, soit par la force développée par le yoga. -

ĀRAṆYAKA

- Écrit par Jean VARENNE

- 452 mots

Mot sanskrit qui veut dire « forestier » et qui, au pluriel, désigne une classe de textes védiques, en prose ou en vers, destinés à l'enseignement de rites secrets et à l'herméneutique de cette liturgie marginale. Souvent d'ailleurs, le rituel est supposé connu, et les spéculations théologiques...

-

ASANGA (entre IVe et VIe s.)

- Écrit par Jean VARENNE

- 273 mots

Parmi les maîtres les plus célèbres du bouddhisme de tendance mahāyāna, les deux frères Asanga et Vasubandhu, originaires du nord-ouest de l'Inde (région de Pashāwar), occupent une place importante. Asanga, l'aîné, est tenu pour le fondateur de l'école vijnānavāda, selon laquelle la réalité absolue...

-

ASCÈSE & ASCÉTISME

- Écrit par Michel HULIN

- 4 669 mots

- 1 média

...philosophiques de leur secte et, plus encore, la méditation constante des enseignements ésotériques des textes sacrés : Upanishads, Bhagavad-Gitā, etc. Le yoga classique – celui des yoga-sūtra de Patañjali – se rattache à ce courant, dans la mesure où les « réfrènements et disciplines » (... - Afficher les 20 références

Voir aussi

- SAṂSĀRA ou TRANSMIGRATION ou CYCLE DES RENAISSANCES

- SŪTRA

- DHYĀNA

- SAMĀDHI

- ĀSANA ou POSTURES, Yoga

- KUṆḌALINĪ

- CORPS SUBTIL

- BOUDDHISME INDIEN

- INDE, doctrines philosophiques et religieuses

- MANAS, hindouisme

- VÉDIQUE LITTÉRATURE

- HAṬHA-YOGA

- YOGIN ou YOGI

- LOTUS SYMBOLISME DU

- SOUFFLES DOCTRINE DES, hindouisme

- RENONCEMENT AU MONDE, hindouisme

- PRĀṆA & PRĀNĀYĀMA, Yoga

- RĀJA-YOGA

- BHAKTI-YOGA

- CAKRA ou CHAKRA