YOUGOSLAVIE

Article modifié le

Née en 1918, la Yougoslavie était le pays des Slaves du Sud (Slovènes, Croates, Serbes, Bosniaques, Monténégrins et Macédoniens). L'histoire de ces peuples est celle d'une longue séparation. La géographie les vouait en effet à l'isolement, du fait d'un relief difficile et très compartimenté, ou elle ne les incitait à rompre cet isolement qu'en suivant des orientations totalement opposées : littoral adriatique ou littoral égéen, Occident ou Orient. Les peuples yougoslaves ont été écartelés dès le Moyen Âge entre deux chrétientés, deux religions, deux civilisations. C'est sur leur territoire qu'allait passer la frontière instable de l'expansion ottomane et de la reconquête chrétienne, source de nouveaux contrastes économiques et culturels. Pourtant, ces destins contraires n'ont pu empêcher le sentiment d'une solidarité yougoslave, sensible dès la fin du xviiie siècle, et qui s'exprima triomphalement lors de la chute simultanée des Empires ottoman et austro-hongrois. Mais la vie commune sera extrêmement malaisée pour des peuples aux personnalités façonnées par les siècles, si vigoureuses et si diverses.

Dirigée à partir de 1945 par des gouvernements communistes mais, après la rupture de 1948, selon une ligne politique indépendante de celle de l'U.R.S.S., la Yougoslavie s'était dotée d'institutions autogestionnaires originales et avait noué d'étroites relations avec de nombreux pays du Tiers Monde au sein du mouvement des Non-Alignés, dont elle fut l'un des membres fondateurs.

La Yougoslavie, jusqu'à son éclatement en 1991, était une république socialiste fédérative composée de six républiques socialistes : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine (qui deviendra la Macédoine du Nord en 2019), Monténégro, Serbie et Slovénie. Elle est réduite à partir de 1992 à deux États, la Serbie et le Monténégro, qui constituent la république fédérale de Yougoslavie. En 2002, ces deux pays adoptent un mode d'association plus lâche, jusqu'à leur séparation en 2006.

Histoire de la Yougoslavie

L'idée yougoslave avant 1918

À la veille de la Première Guerre mondiale, sur un peu plus de 10 millions de Yougoslaves, les deux tiers environ étaient sujets de l'Empire austro-hongrois. Parmi ceux-ci, les uns relevaient de l'administration autrichienne : Slovènes de Carniole, de Styrie, de Carinthie, d' Istrie, soumis de longue date aux Habsbourg et à une forte pression germanisatrice, Croates d'Istrie et de Dalmatie, sujets de Venise jusqu'en 1797, catholiques comme les précédents et bénéficiant comme eux d'une situation économique relativement privilégiée. Les autres étaient administrés par Budapest : Croates catholiques de la province de Croatie-Slavonie, possédant depuis 1868 leur Ban et leur Diète à Zagreb, mais soumis néanmoins à une très forte magyarisation, et Serbes orthodoxes de l'ancienne Vojvodine, immigrés de Serbie méridionale au temps de la conquête ottomane. Un troisième groupe était formé par les Serbes (et la minorité croate) de Bosnie-Herzégovine, annexés en 1908, partagés entre trois confessions, catholique, orthodoxe et musulmane, et administrés en commun par Vienne et Budapest.

Les Yougoslaves indépendants (mais moins avancés sur le plan économique), tous orthodoxes, se partageaient entre le royaume du Monténégro, resté sous l'autorité de princes-évêques, à l'abri du joug turc, et le royaume de Serbie, héritier du grand empire médiéval d'Étienne Dušan, qui avait conquis son autonomie au début du xixe siècle. À la suite des guerres balkaniques, la Macédoine slave, qui, au xive siècle, avait fait partie de l'Empire de Dušan, est jointe à la Serbie, mais fortement marquée d'influences bulgares, pour avoir appartenu depuis 1870 à l'exarchat bulgare.

En dépit de cette dispersion, un panslavisme yougoslave, aux racines déjà anciennes, subsiste à l'état latent dans le peuple et dans la conscience des lettrés.

Une première étincelle jaillit avec la propagation de la Réforme en Slovénie. La Bible traduite en slovène par Primož Trubar est diffusée dans les provinces serbes et croates de la monarchie habsbourgeoise. Mais la Contre-Réforme stoppe ce premier mouvement national.

La brève existence des Provinces Illyriennes (1809-1813), créées par Napoléon aux dépens de Venise et de l'Autriche (et qui comprenaient la Carniole, la Carinthie, le Frioul, l'Istrie, la Croatie méridionale, la Dalmatie avec Raguse), aura des effets beaucoup plus importants. Indépendamment des progrès apportés par l'administration de Marmont, les imaginations resteront frappées par l'esquisse d'un État national yougoslave, car tel est le sens que le poète slovène Valentin Vodnik donne à l'Illyrie dont il chante la résurrection.

Le goût de l'érudition historique et philologique, lié dans toute l'Europe au réveil romantique de l'idée nationale, donne des bases plus solides au panslavisme yougoslave. Un très grand pas vers l'unification linguistique est accompli grâce à l'œuvre convergente du Slovène Jernej Kopitar (1780-1844), du Croate Ljudevit Gaj (1809-1872) et du Serbe Vuk Karadžić (1787-1864). La grammaire slovène du premier montre comment bâtir une langue littéraire sur un parler populaire. Karadžić, avec ses travaux lexicographiques, sa réforme de l'orthographe et son anthologie de chants populaires, applique cette méthode au serbe. Mais Gaj fait œuvre vraiment unificatrice en choisissant d'édifier la langue littéraire croate sur le dialecte štokavien, très largement répandu en Serbie. Si le slovène reste à part, Serbes et Croates disposent désormais d'une langue commune, le serbo-croate, même si ceux-ci l'écrivent en caractères latins, les autres en cyrilliques.

Sur le plan politique, l'illyrisme, comme on dit alors, poursuit sa carrière malgré la mauvaise volonté des autorités, grâce à la gazette de Gaj et, plus tard, au rayonnement de l'université de Zagreb, fondée par Mgr Štrosmajer. Des efforts sont faits pour aplanir le fossé séparant les Églises. Malgré tout, cet illyrisme reste très occidental et un peu condescendant à l'égard des Serbes de l'extérieur. Son ambition est d'abord de rassembler les Slaves de la Monarchie et se satisferait d'un statut d'autonomie sous le sceptre des Habsbourg, comme il ressort des déclarations des Croates Frano Šupilo et Ante Trumbić à Fiume et à Zara (1905).

Toutefois la situation évolue rapidement au début du xxe siècle. D'une part, le mécontentement des Slaves de la Monarchie contre le régime dualiste devient de plus en plus vif et fait oublier aux Croates leurs préventions contre leurs voisins orthodoxes. D'autre part, le prestige de la Serbie grandit depuis la révolution démocratique de 1903 qui a porté sur le trône la famille des Karagjorgjević. Non seulement la Serbie tient courageusement tête aux pressions autrichiennes, mais sa force militaire se révèle dans les victoires des guerres balkaniques de 1912-1913. Les Slaves de la Monarchie s'interrogent : trialisme avec les Habsbourg ou regroupement des peuples yougoslaves autour du « Piémont » serbe ? En choisissant la solution de force au lendemain de l'attentat de Sarajevo, l'Autriche-Hongrie apporte la réponse.

La formation de la Yougoslavie

Tandis que la Serbie, malgré l'héroïsme de son armée, est écrasée en 1915, les Slaves de la Monarchie gardent une attitude apparemment loyale à l'égard des Habsbourg. Le leader slovène, Mgr Korošec, se prononce, dans la déclaration de mai 1917, en faveur de la création d'un État yougoslave à l'intérieur de l'Empire habsbourgeois. Pourtant, un groupe d'exilés politiques réunis à Londres autour de Trumbić envisage déjà l'indépendance totale. Mais que pèserait cette indépendance face aux convoitises étrangères ? L'Italie ne s'est-elle pas fait promettre par les Alliés (traité de Londres de 1915) l'Istrie et la Dalmatie du Nord ? Cela conduit, au-delà de l'indépendance, à rechercher l'union avec le royaume de Serbie, idée qui inspire la déclaration de Corfou du 20 juillet 1917, signée par le ministre serbe Nikola Pašić et le président du Comité yougoslave de Londres, et qui prévoit l'union des Serbes, des Croates et des Slovènes sous la dynastie des Karagjorgjević.

L'effondrement militaire de l'Autriche-Hongrie permet l'apparition d'un troisième interlocuteur, le Comité national de Zagreb, formé par Mgr Korošec et le Serbe Pribičević, véritable gouvernement provisoire dont l'autorité est reconnue par tous les Slaves de la Monarchie. Les délégués de Zagreb rencontrent à Paris et à Genève ceux du royaume serbe et du Comité de Londres. Sous la pression des Alliés (Wilson est très favorable à la création d'une Yougoslavie, de même que le gouvernement français), ils se rallient à leur tour au projet de Corfou (déclaration du 23 novembre 1918). Au même moment, Serbie et Monténégro fusionnaient après la déposition du roi du Monténégro Nicolas Ier. Le 1er décembre 1918, le régent Alexandre (Pierre Ier, malade, mourra en 1921) reçoit les délégués de Zagreb et proclame la formation du royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Royaume né dans l'enthousiasme, mais dans la hâte et dans une relative confusion. Les Slaves de l'ancienne monarchie pensent adhérer à un royaume constitutionnel et démocratique, faisant une place égale à toutes les langues et à toutes les religions. Mais il y a la fausse note qu'introduit le leader du puissant Parti paysan croate, Stjepan Radić, pour qui la Yougoslavie sera une république agrarienne ou ne sera pas. D'autre part est-on bien sûr que Pašić ne poursuit pas, sous une forme modifiée et élargie, le rêve de Grande-Serbie qui lui a toujours tenu à cœur ?

Les frontières du nouveau royaume sont définies par les traités de Saint-Germain, du Trianon, de Neuilly et de Rapallo, qui rassemblent, autour de la Serbie et du Monténégro de 1914, la Carniole, la Croatie- Slavonie, la Dalmatie, la Bosnie-Herzégovine, la Bačka et le Banat occidental et prévoient quelques petites ratifications aux dépens de la Bulgarie. Le royaume, qui rassemble quelque 12 millions d'habitants, y compris d'importantes minorités allemande, roumaine, hongroise (dans le Banat notamment) ou albanaise (dans la plaine de Kosovo), déçoit cependant les Yougoslaves sur un point : il a fallu abandonner à l'Italie l' Istrie et Zara (Zadar) en attendant que soit sanctionné, en 1924, le coup de force italien sur Fiume (Rijeka). Par ailleurs, le plébiscite en Carinthie méridionale est favorable à l'Autriche malgré la présence d'une forte minorité slovène.

Le royaume serbe, croate, slovène (1918-1929)

Les équivoques pesant sur la naissance du royaume n'ont pas tardé à éclater au grand jour. La réforme agraire décidée par le gouvernement Protić en février 1919 a été bien accueillie en Serbie et en Croatie. Mais, quand il s'est agi d'élaborer la future constitution du royaume, le conflit a surgi entre centralistes et fédéralistes, c'est-à-dire entre les vieux radicaux panserbes de Pašić et les prečani, les gens de « l'autre côté » de l'ancienne frontière, Slovènes, Croates et Serbes de Hongrie. Aucune majorité ne peut se dessiner en mars 1919, puis en novembre 1920, à l'Assemblée constituante. Finalement le boycottage de l'Assemblée par le Parti paysan croate de Stjepan Radić, plus attaché que jamais à la démocratie agraire et à un vague projet d'« Internationale verte », en accord avec le Parti agrarien bulgare d'Alexandre Stamboliski, fait le jeu de Pašić. Celui-ci réussit à imposer un régime centraliste par la Constitution du 28 juin 1921, dite de la Saint-Guy (Vidovdan).

Les nouvelles institutions sont en principe de type parlementaire. Pašić et le Parti radical, nationaliste et de plus en plus conservateur, gardent le pouvoir, à part une brève interruption, jusqu'à la mort du leader serbe en 1926, face à une opposition démocrate qui rassemble les mécontents. En fait, le régime parlementaire est de pure façade. La vie politique offre un affligeant spectacle d'élections truquées, de marchandages, de corruption sous un masque de fictive unité nationale et sur un fond de violence chronique : attentats terroristes, mise hors la loi du Parti communiste, arrestation en 1924 de Radić, dont le parti est près de subir le même sort que le Parti communiste.

La confusion du régime atteint son paroxysme lorsque Pašić va trouver dans sa prison un Radić devenu moins intransigeant pour négocier avec lui une alliance contre l'opposition démocrate ! La farce devient tragédie en juin 1928, quand Radić, retourné à l'opposition, mais cette fois légale, est assassiné en même temps que son neveu en pleine séance de la Skupština (Chambre des députés) par un député monténégrin.

Le royaume semble alors à la veille de l'éclatement. Le fossé entre Belgrade et Zagreb est plus profond que jamais et l'on s'attend à une sécession. Mais personne n'ose prendre la responsabilité de la rupture, et une espèce de consensus s'établit pour laisser le roi restaurer un ordre politique établi sur des bases nouvelles.

Le royaume de Yougoslavie (1929-1941)

Le 6 janvier 1929, le roi dissout la Skupština et déclare abolie la Constitution de Vidovdan. Le nouveau régime se propose en premier lieu le rétablissement de l'ordre public par une dictature sévère. La répression du communisme et du terrorisme redouble, la liberté de presse est suspendue, les assemblées locales dissoutes, l'organisation judiciaire soumise au contrôle royal. La Constitution de 1931 promet de respecter les libertés, mais « dans le cadre des lois » qui restent celles de la dictature. Le régime n'est plus parlementaire. Les ministres ne relèvent que de l'autorité royale. Quant aux partis politiques, ils doivent être autorisés, et la Constitution interdit tous ceux qui se créeraient sur des critères régionalistes ou religieux. Le second objectif de la dictature royale est en effet de rétablir l'unité yougoslave non plus par une association purement verbale des trois peuples, dissimulant mal l'hégémonie de l'un d'entre eux, mais par une véritable intégration, où disparaîtraient tous les particularismes nationaux. Il en résulte la dissolution de tous les sokol croates, slovènes autant que serbes remplacés par un sokol yougoslave, puis, en septembre 1930, le geste spectaculaire de substituer aux drapeaux serbes de l'armée le drapeau yougoslave, et enfin la nouvelle dénomination du royaume : royaume de Yougoslavie, et sa division en neuf « banovines » désignées par référence aux seules données de la géographie physique (banovines de la Save, de la Drave, du Danube, etc.).

La tentative royale tombait à un bien mauvais moment. Elle coïncide en effet avec la grande crise économique de 1931-1933. Tous les résultats heureux de la décennie précédente sur le plan économique, tels que la stabilisation du dinar, le progrès des exportations agricoles et l'excédent de la balance commerciale, sont rapidement compromis. La fin des réparations, la dévaluation de la livre ruinent le système bancaire. Les prix agricoles s'effondrent et c'est en vain que le gouvernement s'efforce d'acheter la récolte au-dessus des cours mondiaux. L'arrêt des achats de la paysannerie endettée bloque de proche en proche l'ensemble de l'économie. Les troubles sociaux se multiplient, une insurrection paysanne éclate en Croatie méridionale.

La dégradation de la situation économique et sociale explique en partie l'échec de la politique royale. Les Serbes eux-mêmes supportent mal le régime autoritaire. Les élections sont boycottées, le nouveau parti gouvernemental « yougoslave national » n'est guère pris au sérieux.

Mais c'est le problème croate qui reste le plus ardu. Pour les Croates, la politique d'intégration, quelle que soit la sincérité du roi, n'est qu'une version aggravée de la politique précédente. Ils restent inébranlables dans leurs revendications fédéralistes. Un manifeste publié à Zagreb à la fin de 1932 exige le rétablissement de la souveraineté populaire et une véritable égalité des trois nations. Le roi s'irrite de cette intransigeance. Il fait arrêter et condamner en 1933 le docteur Maček, successeur de Radić à la tête du Parti paysan. Faute grave, car Maček représentait un élément modéré par rapport au nouvel extrémisme croate qui se développe alors dans les milieux étudiants et bourgeois autour de meneurs tels qu' Ante Pavelić. Celui-ci se réclame ouvertement du fascisme et cherche appui à la fois auprès des terroristes macédoniens et du côté des États totalitaires ennemis de la Yougoslavie, Italie et Hongrie. L'aboutissement funeste de l'incapacité à résoudre le problème croate et de l'activité terroriste des oustachis, disciples de Pavelić, est l'assassinat du roi Alexandre à Marseille le 9 octobre 1934.

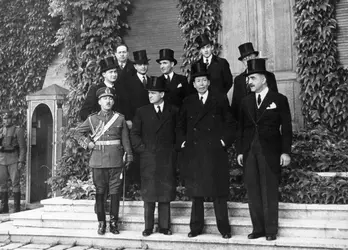

Le prince Paul exerce la régence au nom du jeune roi Pierre II. Le mode de gouvernement intérieur reste inchangé. Mais les problèmes internationaux occupent le devant de la scène, avec la puissance croissante des États totalitaires. Le roi Alexandre était mort au côté du président Barthou, symbole d'une fidélité à la Petite Entente, créée par la France contre l'irrédentisme hongrois. En 1934, le roi venait de compléter ce dispositif en adhérant à l'Entente balkanique, visant à contenir la Bulgarie. Mais la conjoncture européenne change. La sécurité collective devient illusoire. La Yougoslavie du régent Paul et de son ministre Milan Stojadinović (au gouvernement de 1935 à 1939) cherche des contre-assurances du côté de l'Axe et de ses alliés : traité d'amitié avec l'Italie en 1937, rapprochement avec la Bulgarie qui peut se joindre à l'Entente balkanique, accord commercial avec l'Allemagne, qui offre la seule issue possible à la crise par les échanges en nature avec une économie complémentaire.

Cette politique de rapprochement avec les puissances totalitaires est toujours liée au problème croate. Le régent comprend la nécessité de faire des concessions au nationalisme croate pour éviter l'intervention étrangère de plus en plus menaçante. Il libère Maček qui, en échange d'une solution fédéraliste, se déclare prêt à accepter l'allégeance à la dynastie et à laisser la direction de la politique étrangère et de la défense nationale au pouvoir fédéral. Mais l'accord est retardé par de fâcheuses péripéties (la véhémente opposition serbe à un projet de concordat destiné à satisfaire l'opinion croate). Le dépècement de la Tchécoslovaquie en 1939 montre qu'il n'y a plus un instant à perdre si l'on veut éviter la dislocation du royaume. L'agrément du 26 août 1939 crée une banovine autonome de Croatie, dont le territoire, assez généreusement découpé, comprend la Croatie-Slavonie, la Dalmatie et la bordure occidentale de la Bosnie-Herzégovine. Un Ban, nommé par la couronne, siégera à Zagreb, avec un Sabor (assemblée) compétent pour toutes les matières législatives non réservées à l'État fédéral.

Cet accord intervient quelques jours avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le pacte germano-soviétique, la défaite de la Pologne et de la France laissent l'Europe du Sud-Est sans défense devant la puissance nazie. Au début de 1941, comme ses voisins bulgare et roumain, la Yougoslavie est mise en demeure par Hitler d'adhérer au pacte tripartite. Le régent hésite ; il voudrait être sûr que l'Allemagne respecte l'intégrité territoriale de la Yougoslavie. Il finit par céder, le 25 mars. L'annexion de Salonique, après l'écrasement de la résistance grecque, en sera la récompense...

Mais survient un coup de théâtre. Le patriotisme serbe refuse la capitulation. Le 27 mars, le général Simović fait arrêter les ministres et exiler le régent. Pierre II est proclamé roi et le pacte est dénoncé. L'U.R.S.S. apporte à la révolution serbe son soutien moral.

Moral seulement et de courte durée. Car l'Allemagne réplique de manière foudroyante par l'invasion du 6 avril 1941. Belgrade durement bombardé, le royaume envahi de façon imprévue par la frontière bulgare, l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie arrivant à la curée, toute résistance est impossible et cesse effectivement le 17 avril.

Les vainqueurs procèdent immédiatement au démembrement du royaume. L'Allemagne annexe la Slovénie du Nord. L'Italie s'empare du reste de la Slovénie avec Ljubljana, des îles et de la côte dalmates et s'assure le contrôle d'un État du Monténégro fantoche. La Bulgarie occupe la Macédoine et l'Albanie reçoit la plaine de Kosovo. La Hongrie enfin récupère la Bačka et l'administration du Banat est laissée à ses ressortissants allemands. Conservent leur « indépendance » un État serbe et un État croate. Les débris de la Serbie sont placés sous l'autorité du général Nedić, en fait sous contrôle allemand. Quant à la Croatie (agrandie de la Bosnie), l'Italie compte l'ériger en royaume pour le duc de Spolète, mais en réalité elle est livrée à la dictature terroriste d'Ante Pavelić.

L'occupation et la résistance

La résistance à l'occupation ennemie commence dès le printemps 1941 en Vieille-Serbie et s'affirme avec une force redoublée après l'invasion de l'U.R.S.S. Mais, dès les premiers jours aussi, elle se divise en deux mouvements rivaux. L'un, dirigé par le général Draja Mihajlović qui a refusé de capituler en avril et poursuit la guérilla avec ses tchetniks (terme emprunté au folklore héroïque de la Serbie), est de tendance monarchiste et nationaliste serbe. Le second mouvement est celui de Josip Broz, dit Tito, l'un des animateurs de l'Internationale communiste à l'époque de la guerre d'Espagne. Comme Tito, conseillé par Moscou, ne donne pas à son mouvement une orientation ouvertement communiste, mais entend lui conserver le caractère d'une large coalition antifasciste, on peut envisager un accord tactique entre les deux résistances. Cependant, la rencontre des deux chefs en septembre 1941 ne donne aucun résultat. L'offensive allemande contre les partisans consacre la rupture. Tandis que les troupes de Tito, chassées d'Užice, s'enfuient vers les montagnes de Bosnie, Mihajlović sauve ses tchetniks de l'extermination en négociant avec le gouvernement collaborateur de Nedić. Il adoptera désormais une attitude attentiste, plus enclin à combattre les partisans titistes que les divisions allemandes.

Les années 1942 et 1943 sont marquées par des combats acharnés en Bosnie, où les atrocités de Pavelić contre la population serbe et orthodoxe amènent à Tito de nouveaux partisans. Victorieux en Bosnie centrale au début de 1942, Tito crée à Bihać l'armée nationale de libération et le Comité yougoslave antifasciste de libération nationale. Mais une contre-attaque allemande refoule les partisans vers le Monténégro. La capitulation italienne de septembre 1943 renverse la situation. Le Comité national de libération qui s'installe à Jajce a l'allure d'un gouvernement provisoire et déjà s'ébauche un projet d'organisation fédérative de la Yougoslavie libérée.

Cependant, Tito l'emporte également sur son rival auprès des Alliés, et bénéficie depuis 1944 de leur aide exclusive. Le roi Pierre II, réfugié à Londres, le reconnaît comme chef de la résistance et envisage la possibilité d'un gouvernement de coalition avec le Comité de Jajce. C'est également avec Tito que traite l'U.R.S.S. lorsque l'Armée rouge pénètre en Yougoslavie et libère Belgrade en novembre 1944 avec le concours des partisans. Les accords de Yalta préparent le compromis de mars 1945 qui fait de Tito le Premier ministre d'un gouvernement royal. Compromis bientôt dépassé. En mai, les partisans entrent à Zagreb et à Trieste. Les comités titistes détiennent partout, de fait, le pouvoir local. Les ministres de Londres donnent leur démission. Les élections du 11 novembre 1945 accordent à la liste unique du Front populaire 90 p. 100 des suffrages. Le 29 novembre, la monarchie est abolie et la République populaire fédérative de Yougoslavie proclamée.

Celle-ci retrouve ses frontières de 1920 et reçoit en outre l' Istrie, Rijeka (ex-Fiume) et Zadar. Il s'y ajoutera en 1954 l'essentiel du territoire libre de Trieste (moins la ville elle-même) créé en 1947.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Christophe CHICLET

: docteur en histoire du

xx e siècle de l'Institut d'études politiques, Paris, journaliste, membre du comité de rédaction de la revueConfluences Méditerranée - Catherine LUTARD : docteur de l'université de Bordeaux-III, chercheur associé à l'Institut de recherche sur les sociétés postcommunistes (I.R.E.S.C.O., Nanterre), collaboratrice scientifique à l'Université libre de Bruxelles

- Robert PHILIPPOT : professeur à l'Institut national des langues orientales vivantes

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER , Odile DANIEL , Encyclopædia Universalis et Christian GUT

- 22 078 mots

- 9 médias

En 1945, la Yougoslavie constituait le premier allié historique de l'Albanie. Les deux partis communistes avaient combattu côte à côte l'invasion italienne et allemande, et, malgré la question déjà brûlante de l'intégration du Kosovo à la fédération albanaise, une convention économique importante était... -

BALKANS ou PÉNINSULE BALKANIQUE

- Écrit par Jean AUBOUIN et Michel ROUX

- 7 514 mots

- 1 média

...conférence de Londres, qui lui fait suite, reconnaît l'indépendance de l'Albanie (1913). Enfin, à l'issue de la Première Guerre mondiale, le démembrement de l'Autriche-Hongrie, qui avait profité du recul ottoman pour s'étendre jusqu'à la Save (1699) puis pour occuper la Bosnie-Herzégovine... -

BELGRADE

- Écrit par Amaël CATTARUZZA

- 1 026 mots

- 2 médias

Capitale de la Serbie, Belgrade (en serbo-croate Beograd, littéralement « ville blanche ») est située au confluent de la Save et du Danube. Avec 1 639 121 habitants (selon le recensement de 2011), Belgrade est, en termes de démographie, la première agglomération de Serbie et de l'ancien...

-

BOSNIE-HERZÉGOVINE

- Écrit par Emmanuelle CHAVENEAU , Renaud DORLHIAC , Encyclopædia Universalis , Nikola KOVAC et Noel R. MALCOLM

- 13 495 mots

- 7 médias

La Bosnie-Herzégovine est un petit pays (52 280 km2) montagneux de la péninsule balkanique, qui comptait plus de 3,5 millions d'habitants au recensement de 2013. Royaume slave indépendant à l'époque médiévale, le pays a été intégré à l'Empire ottoman du xve au début du...

- Afficher les 60 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- AGRAIRES RÉFORMES

- AFRO-ASIATISME

- NEUTRALISME

- EUROPE, histoire

- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)

- CONSEIL OUVRIER

- SYSTÈMES ÉCONOMIQUES & SOCIAUX

- AUTRICHE-HONGRIE ou AUSTRO-HONGROIS EMPIRE

- AUTOGESTION

- EUROPE DE L'EST

- COLLECTIVISATION

- KRAJINA

- SYSTÈME POLITIQUE

- DAYTON ACCORDS DE (nov. 1995)

- CROATO-BOSNIAQUE ou CROATO-MUSULMANE FÉDÉRATION

- NON-ALIGNEMENT

- SERBO-CROATE, langue

- SÉPARATISME

- PLANIFICATION, économie

- SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

- DÉMOCRATISATION

- PAVELIĆ ANTE (1889-1959)

- SLOVÈNE, langue

- VOJVODINE ou VOÏVODINE

- SLOVÈNES

- SERBES

- CROATES

- TITISME

- NATIONALITÉS POLITIQUE DES

- RÉFORME ÉCONOMIQUE

- RAPALLO TRAITÉS DE (1920 et 1921)

- PIERRE II (1923-1970) roi de Yougoslavie (1934-1941)

- ALEXANDRE Ier KARAGEORGEVIĆ (1888-1934) roi de Yougoslavie (1921-1934)

- ILLYRIEN MOUVEMENT

- GAJ LUDEVIC (1809-1872)

- YOUGOSLAVES POPULATIONS

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- ADMINISTRATIVE ORGANISATION

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- URSS, histoire

- LIGUE DES COMMUNISTES DE YOUGOSLAVIE (LCY)